연암 박지원

열하일기

강의 일시 : 2012. 12. 04

강의 장소 : 연세대학교

강사 : 고미숙(고전평론가)

박지원 [

북학파의 산실 탑골

서울 탑골 주변에는 불우한 문사들이 모여 살고 있었다. 때는 정조 연간이었고 그 중에서도 터줏대감은 연암(燕巖) 박지원(朴趾源, 1737~1805)이었다. 30대의 박지원은 이들 문사만이 아니라 운종가(雲從街, 지금의 종로 네거리 부근)의 장사치들, 막벌이꾼, 거지들에게까지 명성이 자자해 때로는 그들의 스승으로 때로는 그들의 벗으로 통했다.

열여덟 살의 소년 문사 박제가가 다 쓰러져가는 박지원의 사립문을 두드렸다. 집주인은 가슴을 풀어헤치고 망건도 쓰지 않은 맨상투를 너덜거리며 뛰어나왔다. 그리고 두 손을 마주잡고 방 안으로 맞아들였다. 두 사람은 나이나 신분의 차이를 뛰어넘어 문학과 세상 이야기로 시간 가는 줄 몰랐다.

저녁 먹을 때가 되자 박지원은 밥을 지어 들여왔다. 차 끓이는 주전자에 밥을 해서는 물 담는 옹기에 퍼 담아 들여왔다. 두 사람은 맨바닥에서 밥을 먹고 난 뒤 밤을 새우면서 이야기꽃을 피웠다. 박제가는 이렇게 세월을 보내면서 열흘이고 한 달이고 자기 집에 돌아갈 줄을 몰랐다. 이 자리에는 주변에 살고 있는 문사들도 모여들었다. 박지원의 집 바로 길 건너에 있는 이덕무를 비롯해 유득공, 이서구, 서이수 등이다.

이들은 대부분 뛰어난 문사들이었으나 서이수를 제외하고 대부분 서얼 출신이어서 불우한 생활을 하고 있었다. 박지원은 이들과는 달리 5대 문벌가로 치는 노론 집안의 반남 박씨였지만 벼슬길에는 조금도 관심을 두지 않고 이들 서류(庶流)나 불우한 문사들과 어울리기만 했다.

그는 혼자 살고 있었다. 생활은 뒤죽박죽이었다. 사흘씩 밥을 굶기도 하고 술을 마시기도 하고 낮잠만 자기도 하고 책만 읽기도 했다. 그러다가 주변의 문사들이 모여들면 시와 술로 흥을 돋우었다. 그들의 화제는 현실의 모순과 비리를 개혁하는 것으로 옮겨졌다. 이들은 박지원으로부터 글을 익히고 세상을 배우고 돌아가는 인심을 논했다. 이서구는 이렇게 쓰고 있다.

어느 여름날 밤 연암 어른을 찾아갔다. 연암 어른은 사흘을 굶고 있었다.

그때 버선을 벗은 맨발로 탕건도 풀어버리고 문지방에 걸터앉아서 행랑지기와 이야기를 주고받고 있었다.

이서구는 이때 굶주린 박지원과 함께 밤을 새워 고금의 치란과 당세의 문장에 대해 논했고, 촛불이 다해 꺼지자 어둠 속에서 이야기를 계속했다.

당시 박지원의 가족은 광주에 살고 있었는데, 그는 몸이 뚱뚱해 더위를 견디지 못했고 모기와 개구리 소리에 잠을 이루지 못해 여름이면 혼자 서울에 와 있었다. 서울 집은 좁기는 했지만 모기와 개구리가 없어서 그런대로 견딜 만했다. 한 계집종이 박지원을 수발했다. 그러나 그 여종은 박지원이 눈병이 들자 주인을 버리고 도망했다. 먹을 것도 없고 밤낮이 따로 없는 주인을 더 모실 수 없었으리라. 그는 가버린 종을 찾을 생각도 하지 않았다. 그래서 밥 지을 사람이 없자 행랑아범에게 밥을 붙여 먹었다. 행랑아범은 박지원에게 농지거리를 하면서 거리낌 없이 대했고 박지원도 그와 이야기 나누기를 즐겼다.

박지원은 며칠씩 세수를 하지 않고 열흘씩 머리 손질도 않고 지내면서 더러 땔나무꾼이나 참외장사를 불러들여 담소를 즐겼다. 그리고 다리 부러진 어린 까치에게 밥알을 던져주면서 장난 치는 일에나 재미를 붙이고 있었다. 이서구가 찾아오던 날도 사흘을 굶은 끝에, 행랑아범이 남의 집 기와를 얹어주고 사온 쌀로 지은 밥을 얻어먹던 참이었다.

그는 쉰 살이 넘어 벼슬살이에 나와 마지막으로 양양부사를 지냈다. 양양부사로 1년도 채 복무하지 못하고 건강이 악화되어 사직했다. 몸은 비대했고 눈은 사물을 볼 수 없을 정도였다.

이런 생활 속에서도 박지원은 현실 문제에 대해 예리한 비평을 가하고 많은 글들을 썼다. 그는 선배 홍대용이 청나라에 다녀와 많은 과학 지식을 전달해주자 여기에 심취했고, 제자들과 함께 청나라 문화의 좋은 것을 배워 현실에 적용해야 한다는 주장을 폈다.

이때 박지원에게 하나의 시련이 닥쳤다. 정조가 왕위에 오르자 홍국영은 정조의 신임을 두텁게 받아 세도를 부리고 있었다. 홍국영은 박지원과 그 일파가 안하무인으로 세상을 깔보며 자기네를 무시한다고 해 벽파로 몰아붙였다. 다시 말해서 정조를 반대하는 세력이라는 것이다. 이에 박지원은 1777년 한양을 버리고 황해도 금천 땅 첩첩산골인 연암 골짜기로 들어갔다.

이것은 피난이 아니라 그의 꿈을 실현하려는 것이었다. 시끄러운 한양을 벗어나고 싶었다. 더욱이 놀고먹는 자들을 매도하던 그로서는 직접 생산자가 되는 길을 택해 노력해보고 싶었던 것이다. 그는 연암 골짜기에 큰 꿈을 걸었다. 주변에 과일나무를 심고 양어장을 만들고 1백 통의 벌집을 늘어놓으려 했다. 그러나 이것은 한낱 꿈이었다. 연암에서의 생활은 말이 아니었다. 초가삼간을 짓고 돌밭 몇 뙈기를 일구었을 뿐이었다. 손이 부르트고 발바닥이 갈라지도록 일을 해보았다.

그가 농사일을 하다가 연암당(燕巖堂)을 짓고 틈틈이 그 아래 연못에서 낚시를 즐기며 살았다. 어릴 적부터 부모를 잃고 형수의 손에서 자란 박지원은 혼자된 병든 형수를 이곳에 모시고 와 호강시키려 했지만, 형수는 이 골짜기에 와 호강도 못해보고 죽어 뒷산에 묻히는 비극을 겪었다.

그가 숯 굽는 사람들을 불러 모으자 그의 이웃은 서너 집이 되었다. 그들은 누더기 옷에 검정 칠을 하고 숯만 구워 팔 뿐 그가 바라는 농사는 짓지 않았다. 이런 말이 아닌 고생 속에서도 그는 “마음은 이것을 즐기며 바꿀 생각이 없다”고 쓰고 있다.

박지원이 살던 18세기는, 유교적 통치이념이 새로운 도전을 받던 시대였다. 새로운 사상개편을 요구하고 현실개혁론을 주장한 세력들을 흔히 실학파라 부른다. 이 실학파들은 진보적 지식인들로 때로는 현실참여로, 때로는 묵은 체제에 대한 비판으로, 때로는 자아각성으로 그들의 근대지향적 의지를 나타내고 있었다.

그 중에서도 다산 정약용과 연암 박지원은 그들의 중심인물이었다. 특히 박지원은 앞에서 본 대로 현실에 부딪치며 실천의 길을 걸었다는 점에서 특별한 자리를 차지하고 있다. 적어도 이론이 아닌 행동인으로서는 정약용보다 앞선다고 할 수 있다.

허구적인 현실을 날카롭게 풍자하다

박지원이 살았던 시기는 영 · 정조시대로 일컬어지는 문예부흥기였다. 개혁을 추진하려는 두 왕이 탕평 정책을 펴고 또는 온건한 방법으로 통치했기에 일컬어진 말일 뿐 실제로 봉건사회의 내면은 더욱 곪아가고 있었다.

경제적으로는 토지제도가 더욱 문란해지면서 대토지 소유가 점점 확대되어 빈부의 격차가 심해지고, 조세와 지대(地代) · 공납은 영세 자작농 또는 소작농에게 가중되고 있었다. 사회적으로는 신분제도가 극도로 문란해져, 일부 지배층에서는 노비 소유가 대량으로 이루어졌다. 이로 인해 노비들은 신분의 굴레를 벗기 위해 끊임없이 도망했고, 국가와 노주(奴主)들은 도망한 노비를 추쇄(推刷, 찾아서 잡아들이는 일)하기에 온 힘을 기울이고 있었다. 그리고 양반의 곁가지인 서얼들은 스스로의 힘으로 금고(禁錮)를 벗기 위해 여러 형태로 움직이고 있었다.

온갖 정치 · 경제적 이익을 독점하는 특권 양반지배층에 대해 소외되고 몰락한 향반들의 불평은 늘어가고, 농민들은 농토를 버리고 유리걸식하고, 노비들은 추쇄를 피해 산이나 섬으로 들어가서 숨고, 이런 틈을 서학이 비집고 들어오고 있었다. 이런 불안요소들은 다음에 올 민란의 시대를 예고하는 듯 내면으로 세차게 꿈틀거리고 있었다.

이런 현실에서 살고 있던 박지원은 위기의 현실을 통찰하고 있었다. 아니 그보다도 묵은 봉건적 요소들에 대한 일대 수술의 필요성을 절실히 느끼고 있었다. 박지원은 이 같은 시대상황에서 어떻게 현실에 대처하고 있을까?

그는 1799년(정조 23) 농정(農政)에 대한 임금의 물음에 그의 견해를 밝힌 글에서 자기의 처지를 이렇게 쓰고 있다.

신의 집안은 대대로 청빈해 본디 농사지을 땅이 없었고, 서울에서 자라 눈으로 콩과 보리도 구분하지 못했습니다. 신의 할아비가 나라의 녹을 먹었는데, 신은 어렸을 적에 썩은 쌀을 뜰에 심고 싹트기를 기다렸습니다. 조금 자라서는 선비들이나 쫓아다녔지 들사람이나 농사꾼들과는 어울리지 않았습니다. 중년에 어려운 신세가 되어 비로소 귀농할 뜻이 있어서 이른바 농사관계의 책들을 구해 초록을 해두었습니다. 그러나 실제는 돌아갈 만한 농토가 없어서 다만 벼루 밭에다 붓갈이(문필생활)나 했을 뿐입니다. 더러 들판에서 갈이 하는 법을 보았지만······.

- 《연암집(燕巖集)》 〈진과농소초문(進課農小抄文)〉

여기서 우리는 그의 생애의 한 부분을 알 수 있다. 그는 노론의 명문 반남 박씨 집안의 둘째 아들로 태어났다. 그가 두 살 적에 아버지가 죽었고, 녹봉이 없는 명예직의 벼슬을 하던 할아버지 박필균의 손에서 자랐다. 그가 열여섯 살 적에 할아버지가 죽고 형도 일찍 세상을 떠났다. 그에게 남겨진 유산이 없었던 탓에 떠돌이 신세를 면할 수 없었다. 그의 집은 여러 차례 이사를 다녔고 중년이 될 무렵 가족은 경기도 광주로 이사를 했지만 그는 탑골 뒷골목의 오두막집에서 혼자 지냈다.

앞에서 말한 문사들을 북학파라고 불렸는데 그는 이들과 함께 주자학을 비판하고 청나라의 과학과 문물을 이야기하다가 때가 되어 쌀이 있으면 밥을 지어 격식 없이 함께 먹었고, 게다가 막걸리라도 있으면 더욱 흥이 났다. 이러한 모습은 “선비들이나 쫓아다녔다”고 말한 대목을 연상시킨다. 그는 서른네 살에 초시에 수석으로 합격한 뒤, 벗들의 강권으로 회시의 시험장에 들어갔다가 일부러 시험지를 내지 않았다고도 한다.

그의 겉모습 또한 가관이었다. 옷은 너덜너덜하고 옷고름은 풀어헤치고 갓은 아무렇게나 뒤집어썼다. 그 자신이 스스로를 평하기를 “광달하기는 장자 같고, 불공하기는 유하혜 같고, 술 마시기는 유령 같고, 저술하기는 양웅 같고, 스스로 견주기는 제갈량 같다”고 했다(《연암집》).

그의 저서 중에 《열하일기(熱河日記)》가 있다. 이 책은 당시에 풍미하던 존명배청의 풍조, 소중화 의식, 북벌론 등의 허구를 여지없이 깔아뭉개고 풍자했으며, 청나라의 좋은 점을 배우자고 역설했다. 한 대목을 보면 “의복이 명나라 것과 닮았다고 자랑하지만 그것은 상복이 아니냐? 머리를 깎지 않는다고 자랑하지만 상투는 남쪽 오랑캐의 풍속과 같지 않느냐? 티끌만큼도 그들(청나라)보다 낫지 않으면서 상투 하나 가지고 잘난 체하다니······”라고 당시의 잘못된 생각들을 매도했다.

그의 행적을 미루어 볼 때 《열하일기》는 연암 골짜기에서 쓴 것으로 보인다. 그 무렵에 중국에 다녀왔기 때문이다. 특히 《열하일기》에 담긴 〈호질문(虎叱文)〉과 〈허생전(許生傳)〉은 풍자문학의 극치를 이룬 작품이다. 〈호질문〉에서 그는 북곽 선생이라는 위선에 가득 찬 학자를 풍자했다. 북곽 선생은 과부와 간통을 했는데, 과부의 아들들이 그를 여우가 둔갑한 것이라 해 여우를 잡아 돈을 벌자고 하자 도망치다 똥통에 빠졌다. 겨우 기어 나오니 호랑이가 도사리고 있어 애걸복걸 살려달라고 하자 호랑이는 한참 꾸지람을 늘어놓다가 선비는 속이 썩었으므로 먹지 않겠다고 하면서 가버린다.

〈허생전〉에서는 매점매석으로 큰돈을 번 허생이 그에게 벼슬을 권하러 온 어영대장 이완에게 세 가지 조건을 내세운다. 제갈량 같은 인재를 천거할 테니 임금(효종)에게 여쭈어 삼고초려할 것, 명의 망명 정객에게 국혼(國婚)을 주고 대신들의 집을 징발해줄 것, 명문의 자제들을 뽑아 머리를 깎고 되놈 옷을 입혀 유학생이나 상인으로 청나라에 보내 간첩의 사명을 완수하게 할 것 등이다.

당시 조정에서 도무지 인재를 찾으려 하지 않고 불공평하게 등용하는 것을 비꼰 것이다. 그리고 몇몇 세도가에게 계속해서 국혼을 주느니 차라리 ‘대국’이라고 섬기는 명나라의 정객에게 국혼을 주라고 빈정거렸으며, 오랑캐라고 멸시하면서도 청나라에 왕실과 조정 신하의 딸들을 징발당하는 모순된 현실을 풍자했다.

또한 청나라를 치자고 외치면서도 과감히 그들 속에 뛰어들어 실정을 파악하려 들지 않는 뻔뻔한 북벌론자들을 매도한 것이다. 물론 이완은 세 가지 중 하나도 실천하지 못하겠다고 말했다. 허생은 그제야 일어서서 그를 크게 꾸짖고 칼을 찾아 찌르려 했다. 이완은 소스라치게 놀라, 들창을 박차고 뛰어나가 한달음에 도망쳤다.

《열하일기》는 청나라 문물을 소개하는 기행문의 형식을 빌렸으나 자신의 창작품을 필요한 대목에 포함시켰다. 그런 탓인지 이 책은 사람들의 입에 오르내려 모든 선비들이 다투어 읽었다. 그러나 인세 한 푼 들어오지 않을 때였으니 이러한 작품들이 읽히거나 말거나 그의 가난은 이루 말할 수 없었다. 박지원은 선배 홍대용에게 이렇게 편지를 썼다.

제가 한 언덕과 한 골짜기를 일군 지 9년이 되었습니다. 풍찬노숙 끝에 헛되이 두 주먹만 쥐었습니다. 마음은 피로하고 재주가 졸렬해 아무것도 이룬 것이 없습니다.

그러면서도 이 생활을 바꾸려는 생각은 없다고 했다.

살아 있는 지식인의 역할을 역설하다

비록 스스로 생산하지 않는 사람은 먹지 말라고 외쳤지만, 글이나 읽는 선비가 농사를 짓기에는 너무나 조건이 맞지 않았다. 이때 그는 선비는 선비로서의 할 일이 따로 있다고 깨달았다. 이리하여 박지원은 쉰 살의 나이에 걸맞지 않게 아주 하찮은 벼슬을 받았다. 이어 현감 · 부사 같은 원 노릇도 하게 되어 가난을 조금 면했다.

그러나 그에게 시련이 그친 것은 아니었다. 1792년 그에게 큰 비난이 쏟아졌다. 그가 쓴 《열하일기》와 소설들이 문체반정운동에 걸린 것이다. 고루한 선비들은 그의 비속한 말, 저속한 표현 그리고 현실에 대한 신랄한 풍자와 비평을 역겨워했고, 그의 문체가 젊고 기예한 선비들의 문장 표본이 되어가는 것을 참지 못했다. 그리하여 임금을 꼬드겨 박지원과 그를 추종하는 일파를 몰아내려 했다.

이에 정조는 그의 글을 읽고 무척이나 못마땅해하면서 반성의 글을 쓰라고 했다. 박지원은 굽힐 수밖에 없었다. 늙어서였을까? 정조는 다시 지어 올린 글을 보고 이맛살을 찌푸리며 만족스러워하지 않았지만 그냥 덮어두게 했다.

1799년, 면천군수가 된 지 2년 뒤에 올린 농서(農書) 앞머리에서 그는 이렇게 말하고 있다.

소임을 맡은 이래로 농사에 관해 수령이 해야 할 칠사(七事)의 경책(警策)을 섭렵하지 않음은 아니나, 못나고 게을러서 끝내 입으로 지껄이고 귀로 들은 학學이 되어 서로 맞아떨어지지 못하고, 습속(習俗)이 안이한 탓으로 쉽게 고치지도 못해 옛 습관에 따라 다만 권농했을 뿐입니다. 다음 쓸 이야기 중에 한두 가지는 아직 시험해보지 못했습니다. 이 때문에 직분을 얻은 지 몇 년이 되었으나 민사(民社, 백성의 생업)의 수무(首務, 농사)가 제대로 성행하지 못했습니다. ······ 이로 인해 밤낮 걱정했으나 진실로 시위소찬(尸位素饌)하여 죄를 벗어날 수 없겠습니다.

- 《연암집》 〈진과농소초문〉

이 문맥에서 그가 수령으로서 제일의 임무인 ‘권농’에 대해 노심초사했고, 실제로 자기의 방법을 농민들에게 실험했음을 알 수 있다. 비록 겸손한 표현을 썼으나, 《과농소초(課農小抄)》에서는 우리나라와 중국의 농업 관계에 대한 옛 의견을 기록하고, 자신이 직접 겪고 본 것을 제시했다. 그리고 국가정책으로 밀고나갈 것을 요구했다.

파란이 겹친 생애였으나 우리는 그의 삶에서 어떤 시사를 얻게 된다. 현실의 부조리와 모순에 몸을 내던지며 광인처럼 살았고, 내면에서 꿈틀대는 고뇌를 삭이며 산, 양심 있는 지식인의 모습을 본다. 어떤 사정으로든 벼슬자리에 나갔으나 수탈하는 수령, 무사안일에 빠진 목민관이 아니라, 평소 그의 꿈의 일부를 펴보려 한 것이다. 그러나 그의 꿈은 국가제도와 묵은 습관 때문에 쉽게 실현되지 못했고, 여러 가지 현실적 제약도 받았다. 이런 삶의 모습과 현실인식은 그의 많은 저술에서도 여실히 나타나고 있다.

1798년(정조 22) 정조는 수령들과 선비들에게 농업정책에 대해 각자 의견을 내라고 했다. 토지제도가 문란해 국가재정과 농민의 생활이 극도로 악화되어 새로운 전기를 마련해야 했기 때문이다. 이에 박지원은 앞에서 든 것처럼 이듬해에 이에 대한 의견(《과농소초》)을 냈는데, 이것이 얼마만큼 조정에 반영되었는지는 알 수 없다. 《과농소초》에 대한 언급은 당시 자료에는 없으며 정조가 보았다는 기록 역시 없다(김용섭, 《조선후기농업사연구 I》, 〈18세기 농촌 지식인의 농업관〉).

그러나 여기서 박지원은 농업 전반에 대한 정책을 건의하면서 그 개혁의 중심을 ‘토지겸병’에 두고 있었다. 《과농소초》 중 〈한민명전의(限民名田議)〉 항목에서 “농사꾼들이 하는 말로, 1년 내 부지런히 농사지어도 소금 값도 안 된다”는 말이 있다고 지적하고, 이들에게 아무리 농사짓는 법을 잘 일러주고 부지런히 농사지으라고 한들 아무 실효가 없을 것이라고 말했다.

땅을 가진 자영농이 열에 한둘도 되지 않는데, 그들마저도 뼈 빠지게 농사를 지어야 겨우 먹고살 정도라 했다. 그런데 이들은 조세를 바치고 지대를 내고 농비를 부담해야 한다. 그러다가 가정에 큰 일이 있거나 흉년이 들거나 하면 유리걸식할 수밖에 없다고 했다. 박지원은 이런 참담한 농민의 생활은 우선 토지겸병에 원인이 있다며 이렇게 지적했다.

저 겸병하는 호부(豪富)들은 가난한 농민의 땅을 강제로 사들인 것이 아니라 하루아침에 모두 차지하게 된 것이다. 부유하고 강한 자산에 의지해 가만히 앉아 있기만 하면, 온 동네의 땅을 팔기를 원하는 자들이 스스로 토지 문서를 가지고 부잣집 문 앞으로 몰려온다. 입고 먹는 것 말고도 길흉대사가 없을 수 없기 때문이요, 혹 빚 독촉에 압박을 받거나 혹 모리(牟利)와 미납된 세금에 쪼들리고 쪼들려서 어떻게 해볼 방도가 없을 적에 땅을 팔 수밖에 없다.······

결국 토지의 겸병이 확대되어 빈부의 격차가 심하게 됨을 말한 것이다. 그리고 이렇게 말했다.

내가 어떤 사람의 집안 몇 세대를 보니, 할아버지 · 아버지의 땅을 잘 지켜 팔지 않고 남에게 준 것이 열에 다섯이요, 해마다 땅을 떼어준 것이 역시 일곱 여덟인데도(소작 또는 자식들에게 갈라주는 상속 따위로) 그 땅이 하나도 줄지 않고 있으니, 그들이 이익을 독점해 더욱 점유하고 있음을 알 수 있다.

이것은 한번 일정한 대토지를 점유하면 그 이익으로 더 많은 토지를 확대 점유하는 현실을 지적한 것이다. 그러므로 이에 대한 대책으로 국가제도를 바꾸어, 토지 점유에 제한을 가해야 한다는 것이다. 한 가구가 일정한 토지 이상을 소유하지 못하게 하고, 혹 부호들이 숨겨 기록할 적에는 이를 적발해 몰수해야 한다고 했다.

따라서 “토지의 제한이 있은 뒤에야 토지의 겸병이 그치고, 토지의 겸병이 그친 뒤에 산업이 고르게 발달하게 되고, 산업이 고르게 발달한 뒤 농민이 모두 토지에 안착해 땅을 갈 수 있어야 부지런함이 나타나게 되고, 부지런함이 나타난 뒤에야 농사를 권장할 수 있고 농민을 가르칠 수 있다”고 결론지었다.

아무리 권농을 한들 농토가 없고 농사를 지어도 살 수 없을 적에는 실효가 없다는 것이다. 여기에 토지 겸병을 막아 빈부의 격차를 제도로 보장해야 하고, 이외 국가의 조세, 벼슬아치의 수탈을 막아야 한다는 것이다. 그는 구체적인 통계를 제시하면서 토지 개혁을 도모했고, 이것이 이루어지지 않으면 나라를 어지럽히는 무리가 끊이지 않고 도둑이 계속 일어날 것이라고 경고했다.

그러나 이런 개혁책과 경고는 고루한 벼슬아치와 독점적 특권을 누리던 양반 지배층의 완강한 반대로 시행될 수 없었다. 그리고 곧이어 18세기 초기 민중의 전면적 봉기를 맞게 된다.

그러면 특권지배층인 양반을 정점으로 하는 사회 신분제에 대한 그의 견해는 어떠했는가? 실제 봉건 왕조는 토지제도와 신분제도는 불가분의 관계에 놓여 있다. 다시 말해 신분제적 특권은 토지 등 경제적 부를 누리는 지름길이 되기 때문이다.

박지원은 이런 점에서 양반을 여지없이 매도했다. 그는 〈양반전(兩班傳)〉에서 양반을 한 마리 좀으로 단정하고 아무 쓸모없는 인물로 묘사했다. 양반을 위선에 가득 찬 인물로 그리면서, 근면한 산업 활동을 통해 부를 축적한 사람은 이 따위 양반은 되지 않는다고 말한 것이다.

그도 양반 신분이었으나 선비를 자처하면서 선비의 소임을 말했다. 직접 생산 활동에 참여하는 것보다 실제 경험에 의해 생산계층을 지도하고 이끌 임무가 결국 지식인에게 주어졌음을 알게 된 것이다. 다만 ‘선비’의 지식이 산지식이어야 함을 강조했다.

〈양반전〉에서 그는 “글을 읽으면 선비라 하고, 선비가 벼슬자리에 나가면 대부가 된다”고 했다. 글을 읽어서 아랫자리의 농사꾼, 장이, 장사치들을 이끄는 것이 선비의 소임이긴 하지만, 벼슬을 해 나라와 사회의 일에 참여할 수도 있으므로 신분상으로는 양반에 속하기도 한다. 이에 대해 이우성은 이렇게 지적했다.

사는 농 · 공 · 상과 더불어 사민의 하나라고 했지만, 사대부로서의 지위는 농 · 공 · 상과 동렬의 것이 아니다. 기실 사는 농 · 공 · 상에 대한 지배계급이다. 적어도 이조 초기에 있어서는 이것이 하나의 체제로서 보장되었다. 비교적 공평한 과거의 선발시험을 통해서 능력이 있는 대로 정치에 참여할 수 있는 기회가 일반 사대부에게 균등하게 주어져 있었기 때문이다.

- 《한국의 역사상》 〈실학연구서실〉

박지원은 독서하고 계몽하는 역할의 선비에 초점을 맞추고 있었던 것으로 보인다.

무릇 선비는 아래로는 농 · 공 · 상에, 위로는 왕공(王公)에 벗할 수 있으니, 지위로 말하면 등급이 없는 것이요 덕으로 말하면 아름다운 일이다. 한 선비가 글을 읽어 덕택을 온 천하에 미치게 하면, 공적이 만세에 드리우게 된다.

- 《연암집》 〈원사〉

그러고는 당시 선비의 폐습을 이렇게 말했다.

선비는 성명(性命)을 고담(高談)하면서 경국제세를 빠뜨리거나 부질없이 문장이나 숭상하면서 바른 정치는 베풀 줄 모른다.

이어 선비의 구체적 소임을 이렇게 밝혔다.

사의 학은 실로 농 · 공 · 상의 이치를 포괄한다. 이 세 가지 업은 반드시 사를 기다린 뒤에야 이루어지게 되는데, 무릇 농사를 밝히고 상업을 통하게 하고 공을 베풀게 하는 것이다. ······생각하건대 후세에 농 · 공 · 상이 업을 잃게 된 것은 곧 사가 실학이 없었던 잘못에서 말미암은 것이다.

- 《과농소초》 〈제가총론(諸家總論)〉

문학을 통해 신분제 철폐를 주장하다

그가 도덕군자라고 자처하는 허위에 찬 북곽 선생을 여지없이 능멸하고(〈호질문〉), 허생 같은 실질의 인물을 높이 쳤던 것(〈허생전〉)은 이런 그의 견해의 일단을 나타낸 것이다.

성명이나 외쳐대며 공리공담에 빠져 있는 성리학자들을 아무 쓸모없는 인물로, 실질 있는 학문으로 민중의 문제에 파고드는 실학을 삶의 이념으로 내세웠다. 그는 ‘사’의 역할을 유형원보다 더욱 구체화시켰다. 그러기에 소설을 통해 농사꾼, 장사치, 장이들을 부각시켰고, 불우하고 찌든 인물들을 주인공으로 삼아 신분제적 질서를 비꼬았던 것이다.

〈마장전(馬駔傳)〉에서는 비렁뱅이로 떠돌며 저자에서 광인처럼 노래 부르고 다니는 세 사람을 등장시켜 참된 우도(友道)를 논하게 했다. 당시 덕 있는 군자인 척, 교양 있는 양반인 척 거들먹거리며 권세나 낚고, 명예나 움켜쥐고, 이익이나 차지하려는 위선자의 모습을 이들을 통해 마음껏 풍자한 것이다.

〈예덕선생전(穢德先生傳)〉에서는 똥을 쳐 서울 근교의 채소밭에 나르는 노동자를 등장시켰다. 엄행수는 비록 똥을 치지만 건실한 생활태도와 성실함은 곧 가장 훌륭한 삶의 구현자임을 찬양하고 참된 친구가 될 것이라고 말하면서, 그 덕을 높이 사서 ‘예덕’이라 한 것이다. 손 하나 까딱 않고 덕 있는 체하는 양반을 꾸짖은 것이다.

〈민옹전(閔翁傳)〉에서는 민옹이라는 영특하고 슬기로운 무관 출신의 기인을 등장시키고 있다. 당시 무반을 깔보고 문반을 위주로 하는 관인사회에 대한 풍자, 특히 놀고먹는 양반을 메뚜기로 비유하는 필치를 보이고 있다.

〈광문자전(廣文者傳)〉에서는 거지 출신의 광문이라는 사람을 등장시켜, 그의 성실과 정직과 능력을 말하면서 이런 표본적 인간이 인간 대접을 못 받는 사회를 꾸짖고 있다.

〈김신선전(金神仙傳)〉에서는 신선이 되어 세상을 피해 사는 인물을 통해 불우한 인사가 사회를 등지고 사는 분위기를 그리고 있다.

〈열녀함양박씨전(烈女咸陽朴氏傳)〉에서는 남편을 따라 죽은 열녀의 이야기를 통해, 당시의 열녀를 강요한 사회 모습을 그리고 있다.

새파란 나이에 혼자되어 오래 세상을 살아가자면, 길이 친척들의 가엾이 여기는 바가 되고, 이웃사람들의 못된 억측에서 벗어나지 못할 것이며, 얼른 이 몸이 없어지는 것만 같지 못하다고 생각했으리라.

그는 이렇게 말하면서 성욕에 몸부림치며 그것을 억제하기 위해 가엾은 노력을 하는 늙은 과부의 이야기를 앞에 기록해 수절의 강요를 풍자했다.

이렇듯 그의 작품의 소재는 하층민의 문제이다. 곧 신분제도의 철폐를 우회적인 수법으로 주장한 것이다. 그리고 양반지배층이 아무 쓸모없는 유식배(遊食輩)임을 강조하고, ‘사’의 소임이 신분제적 특권이 아닌 민중을 이끌고 계도하는 것임을 내세우고 있다.

그는 양반의 곁가지인 서얼의 금고에 대해서도 그 부당함을 말하고 있다. 〈의청소통소(擬請疏通疏)〉 앞에는 “하늘이 재주를 내릴 적에 신분에 따라 달리한 것이 아니다”라고 말하며 “우리나라에서 서얼을 폐고(廢錮)한 지 3백여 년이 되었는데, 크게 어그러진 정사가 이보다 지나친 것이 없었다”고 했다.

이것은 인간에게 있어 기회의 균등을 말한 것이요, 모든 정사 중에 서얼 금고가 가장 잘못된 법임을 말한 것이다. 그리고 부계를 중시하는 것이 문벌인데도, 서얼에 있어서만은 모계 위주로 따지고 있는 것은 크나큰 모순이라 했다. 여기서 그는 여러 가지 사례를 들어 부당함을 지적했다. 이 밖에도 노비계층을 동정했고 무사계층을 옹호했다.

그러나 토지제와 신분제에 있어 그의 견해에 관해 두어 가지 한계를 지적하지 않을 수 없다.

첫째, 토지제에서 겸병과 독점을 막아야 한다고 했으나, 국가소유의 토지, 곧 궁방전(宮房田, 왕자나 공주에게 딸린 토지)이나 공방전(公房田, 관아에 딸린 토지) 등에 관해서는 지적한 것이 없다. 그리고 대토지 소유의 하나였던 사전(寺田, 절 소유의 토지)에 대한 언급도 전혀 없다.

둘째, 신분제에 있어 노비문제에 대한 정확한 진단이 결여되어 있었다. 노비문제야말로 양반 특권을 배제하고 국가의 재정과 군역에 있어 가장 당면한 중요과제였음을 생각할 필요가 있을 것이다.

우리나라는 전통적으로 농업중심사회였다. 역대로 국가에서 농업을 가장 장려했고 농업 생산품이 바로 국가의 부가 되고 재정의 중심이 되었다. 이 때문에 농업을 권장하는 왕의 윤음(綸音)이 때마다 반포되었고, 수령들이 해야 할 칠사 중에 농상(農桑)이 첫 자리를 차지했다. 그야말로 ‘농자천하지대본’이라는 의식이 모든 사람들에게 짙게 깔려 있었다. 농사의 수확은 토지에 따라 한정되었던 탓으로, 조정이나 목민관은 언제나 검약을 내세웠다.

특히 18세기 중농주의를 제창한 경세치용학파(經世致用學派)에 속하는 실학자, 그 중에서도 성호 이익은 부국강병과 민생의 윤택을 위해서 검약을 제일의 방법으로 내세웠다. 그는 하루 한 끼를 먹고 견뎌야 한다고까지 주장했다. 따라서 농업중심사상은 상공업을 말리(末利)로 보아 천시했다. 이것은 중국에서도 그러했지만 우리나라가 더욱 심했다.

그러나 이용후생학파(利用厚生學派)에 속하는 실학자, 그 중에서도 박지원, 박제가는 상업과 공업의 발달이 있어야 부국과 민부(民富)가 이룩된다고 주장했다. 곧 명농(明農) · 통상(通商) · 혜공(惠工)으로 균형 있는 발전이 있어야 한다고 본 것이다. 이 주장을 ‘이용후생’이라 했는데, 사물을 잘 써서[利用] 삶을 풍요하게[厚生] 한다는 것이다. 그렇다고 농업을 경시하는 것은 아니다. 농업을 기초로 해 유통과 교역, 기술 개발이 뒷받침되어야 한다는 것이다. 이것에 대해 이우성은 이렇게 쓰고 있다.

농업주의 운운해······농민의 생활은 경전이식(耕田而食)하고 직포이의(織布而衣)하면 될 뿐이며, 화폐의 유통조차 필요하지 않다고 생각할 정도였다. 이에 반해 상인 · 수공업자들은 이윤의 추구와 아울러 더욱 자기 신장을 요구하고 있었으며, 또한 그것은 너무나 당연한 것이었다. 진작 그것을 이해하고 지지한 것이 연암 그룹이었다. 연암 그룹은 평소 그들의 견해도 그러했거니와 중국여행을 통해 당시 중국인의 물질생활, 특히 부유한 생활수준과 조리 있는 생활양식을 목격한 후에 더욱 각성된 바가 많았던 것이다.

- 《한국의 역사상》 〈실학파의 문학과 사회관〉

북학파의 대표적 문사

상공업세력은 17세기 후반부터 국가의 지원 없이 독자적으로 크게 신장했다. 다만 정조의 통공(通共)정책이 실행되어 상인과 장인의 활동을 넓혀 주었을 뿐이다. 그들은 지역 간의 교역, 시장경제의 확대, 가내수공업에서 상품수공업으로의 전환을 도모했다. 이것은 특산물의 교환이나 특정지역에 모자라는 상품을 공급하는 효용성이 있었던 탓이다. 이런 현실 조건을 박지원 일파는 민감하게 파악하고, 도시적 분위기 속에서 사무역(私貿易)과 사공업(私工業)을 주장한 것이다.

그리고 청나라에 왕래하면서 실질적인 생활태도와 산업규모를 목격하고 그것을 배워야 한다고 역설했다. 당시 조정에서는 존명배청의 정책을 내걸어 의례적으로만 청나라에 굽실거렸고, 내면으로는 오랑캐라고 얕보아 그들의 문물을 배우려 하지 않았다. 이에 박지원 일파는 이런 조정의 정책에 반대해 청의 문물을 도입해야 한다는 이론을 편 것이다.

이들은 이러한 주장을 책으로 펴냈다. 홍대용의 《담헌설총(湛軒說叢)》, 박지원의 《열하일기》, 박제가의 《북학의(北學議)》 등이 그것이다. 그래서 이들을 북학파라고 불렀다. 부르기는 달리했을지언정 그 뜻에 있어서는 ‘이용후생’이나 ‘북학’이 같다.

박지원의 생에 있어서 후반기는 현실참여를 통해 개혁을 이룩하려는 의지가 짙게 깔려 있었다. 그는 쉰 살이 넘어 벼슬살이에 나와 마지막으로 양양부사를 지냈다. 양양부사로 1년도 채 복무하지 못하고 건강이 악화되어 사직했다. 몸은 비대했고 눈은 사물을 볼 수 없을 정도였다.

그는 김씨 문벌정치 아래의 벼슬자리에 있으면서 자신의 개혁사상을 제대로 반영할 수 없었을 뿐만 아니라 바쁜 벼슬살이에서 그의 사상적 체계를 발전시키지도 못했다. 그리하여 만년에는 붓끝이 흐려져 있어서 개량적 · 타협적 수준에 머물렀다는 평가를 받는다. 그렇지만 여러모로 따져 박지원을 북학파의 대표적인 문사 또는 실학사상가로 꼽고 있다.

그의 묘소는 장단의 송서면 대세현 언덕바지에 있었으나 현재 북한 땅이어서 그 형편을 제대로 알 길이 없다.

도서

역사를 이끈 왕과 신화들, 새 세상을 꿈꾼 개혁가와 의학 및 과학자들, 학문을 꽃피운 사상가와 예술가들, 나라를 위해 몸 바친 독립운동가와 개화기 지식인 등 고대부터 현대까지 한국사 역사인물들 중에서 꼭 알아야 할 100여 명을 엄선하여 생생하게 재조명한다.

집필자

제공처

============================================================================

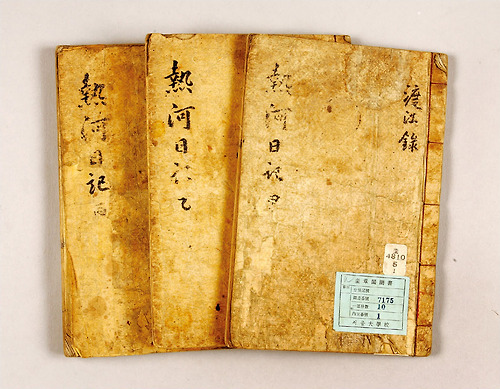

열하일기( 熱河日記): 조선 정조 때에 박지원(朴趾源)이 청나라를 다녀온 연행일기(燕行日記).

[내용]

26권 10책. 필사본.

간본(刊本)으로는 1901년 김택영(金澤榮)이 ≪연암집 燕巖集≫ 원집에 이어 간행한 동 속집 권1·2(고활자본)에 들어 있고, 1911년 광문회(光文會)에서 A5판 286면의 활판본으로 간행하였다.

1932년 박영철(朴榮喆)이 간행한 신활자본 ≪연암집≫ 별집 권11∼15에도 전편이 수록되어 있다. 보유편도 있고 1956년 자유중국의 대만대학(臺灣大學)에서 동 대학 소장본을 영인한 것도 있다.

1780년(정조 4) 저자가 청나라 건륭제(乾隆帝)의 칠순연(七旬宴)을 축하하기 위하여 사행하는 삼종형 박명원(朴明源)을 수행하여 청나라 고종의 피서지인 열하를 여행하고 돌아와서, 청조치하의 북중국과 남만주일대를 견문하고 그 곳 문인·명사들과의 교유 및 문물제도를 접한 결과를 소상하게 기록한 연행일기이다.

각 권의 내용을 살펴보면 다음과 같다. <도강록>은 압록강으로부터 랴오양(遼陽)에 이르는 15일간의 기록으로 성제(城制)와 벽돌 사용 등의 이용후생에 대한 관심을 보여주고 있다. <성경잡지>는 십리하(十里河)에서 소흑산(小黑山)에 이르는 5일간에 겪은 일을 필담(筆談) 중심으로 엮고 있다.

<일신수필>은 신광녕(新廣寧)으로부터 산하이관(山海關)에 이르는 병참지(兵站地)를 중심으로 서술되어 있다. <관내정사>는 산하이관에서 연경(燕京)에 이르는 기록이다. 특히 백이(伯夷)·숙제(叔齊)에 대한 이야기와 <호질 虎叱>이 실려 있는 것이 특색이다.

<막북행정록>은 연경에서 열하에 이르는 5일간의 기록이다. <태학유관록>은 열하의 태학(太學)에서 머무르며 중국학자들과 지전설(地轉說)에 관하여 토론한 내용이 들어 있다. <구외이문>은 고북구(古北口) 밖에서 들은 60여 종의 이야기를 적은 것이다.

<환연도중록>은 열하에서 연경으로 다시 돌아오는 6일간의 기록으로 교통제도에 대하여 서술하고 있다. <금료소초>는 의술(醫術)에 관한 이야기로 구성되어 있다.<옥갑야화>는 역관들의 신용문제를 이야기하면서 허생(許生)의 행적을 소개하고 있다. 뒷날에 이 이야기를 <허생전>이라 하여 독립적인 작품으로 거론하였다.

<황도기략>은 황성(皇城)의 문물·제도 약 38종을 기록한 것이다. <알성퇴술>은 순천부학(順天府學)에서 조선관(朝鮮館)에 이르는 동안의 견문을 기록하고 있다. <앙엽기>는 홍인사(弘仁寺)에서 이마두총(利瑪竇塚)에 이르는 주요명소 20군데를 기술한 것이다.

<경개록>은 열하의 태학에서 6일간 있으면서 중국학자와 대화한 내용을 기록하였다. <황교문답>은 당시 세계정세를 논하면서 각 종족과 종교에 대하여 소견을 밝혀놓은 기록이다. <행재잡록>은 당시 청나라 고종의 행재소(行在所)에서 견문한 바를 적은 것이다. 그 중 청나라가 조선에 대하여 취한 정책을 부분적으로 언급하고 있다.

<반선시말>은 청나라 고종이 반선(班禪)에게 취한 정책을 논한 글이다. <희본명목>은 다른 본에서는 <산장잡기> 끝부분에 있는 것으로 청나라 고종의 만수절(萬壽節)에 행하는 연극놀이의 대본과 종류를 기록한 것이다. <찰십륜포>는 열하에서 본 반선에 대한 기록이다.

<망양록>과 <심세편>은 각각 중국학자와의 음악에 대한 토론내용과 조선의 오망(五妄), 중국의 삼난(三難)에 대한 것을 기록한 것이다. <곡정필담>은 주로 천문에 대한 기록이다. <동란섭필>은 가악(歌樂)에 대한 잡록이며, <산장잡기>는 열하산장에서의 견문을 적은 것이다.

<환희기>와 <피서록>은 각각 중국 요술과 열하산장에서 주로 시문비평을 가한 것이 주요내용이다. ≪열하일기≫는 박제가(朴齊家)의 ≪북학의 北學議≫와 함께 “한 솜씨에서 나온 것 같다(如出一手).”고 한 평을 들었다.

주로 북학을 주장하는 내용이 두드러지게 나타나 있고, 당시에 정조로부터 이 책의 문체가 순정(醇正)하지 못하다는 평을 듣기도 하였으나 많은 지식층에게 회자된 듯하다.

[의의와 평가]

종래의 연행록에서 새로운 경지를 개척한 ≪열하일기≫는 박지원의 기묘한 문장력으로 여러 방면에 걸쳐 당시의 사회문제를 신랄하게 풍자한 조선 후기 문학과 사상을 대표하는 걸작이라 하겠다.

참고문헌

- 『열하일기해제(熱河日記解題)』(민족문화추진회, 1983)

- 「열하일기의 서술원리」(이종주, 한국학대학원석사학위논문, 1982)

- 「열하일기의 문학적연구」(강동엽, 건국대학교박사학위논문, 1982)

제공처

[내용]

26권 10책. 필사본.

간본(刊本)으로는 1901년 김택영(金澤榮)이 ≪연암집 燕巖集≫ 원집에 이어 간행한 동 속집 권1·2(고활자본)에 들어 있고, 1911년 광문회(光文會)에서 A5판 286면의 활판본으로 간행하였다.

1932년 박영철(朴榮喆)이 간행한 신활자본 ≪연암집≫ 별집 권11∼15에도 전편이 수록되어 있다. 보유편도 있고 1956년 자유중국의 대만대학(臺灣大學)에서 동 대학 소장본을 영인한 것도 있다.

1780년(정조 4) 저자가 청나라 건륭제(乾隆帝)의 칠순연(七旬宴)을 축하하기 위하여 사행하는 삼종형 박명원(朴明源)을 수행하여 청나라 고종의 피서지인 열하를 여행하고 돌아와서, 청조치하의 북중국과 남만주일대를 견문하고 그 곳 문인·명사들과의 교유 및 문물제도를 접한 결과를 소상하게 기록한 연행일기이다.

각 권의 내용을 살펴보면 다음과 같다. <도강록>은 압록강으로부터 랴오양(遼陽)에 이르는 15일간의 기록으로 성제(城制)와 벽돌 사용 등의 이용후생에 대한 관심을 보여주고 있다. <성경잡지>는 십리하(十里河)에서 소흑산(小黑山)에 이르는 5일간에 겪은 일을 필담(筆談) 중심으로 엮고 있다.

<일신수필>은 신광녕(新廣寧)으로부터 산하이관(山海關)에 이르는 병참지(兵站地)를 중심으로 서술되어 있다. <관내정사>는 산하이관에서 연경(燕京)에 이르는 기록이다. 특히 백이(伯夷)·숙제(叔齊)에 대한 이야기와 <호질 虎叱>이 실려 있는 것이 특색이다.

<막북행정록>은 연경에서 열하에 이르는 5일간의 기록이다. <태학유관록>은 열하의 태학(太學)에서 머무르며 중국학자들과 지전설(地轉說)에 관하여 토론한 내용이 들어 있다. <구외이문>은 고북구(古北口) 밖에서 들은 60여 종의 이야기를 적은 것이다.

<환연도중록>은 열하에서 연경으로 다시 돌아오는 6일간의 기록으로 교통제도에 대하여 서술하고 있다. <금료소초>는 의술(醫術)에 관한 이야기로 구성되어 있다.<옥갑야화>는 역관들의 신용문제를 이야기하면서 허생(許生)의 행적을 소개하고 있다. 뒷날에 이 이야기를 <허생전>이라 하여 독립적인 작품으로 거론하였다.

<황도기략>은 황성(皇城)의 문물·제도 약 38종을 기록한 것이다. <알성퇴술>은 순천부학(順天府學)에서 조선관(朝鮮館)에 이르는 동안의 견문을 기록하고 있다. <앙엽기>는 홍인사(弘仁寺)에서 이마두총(利瑪竇塚)에 이르는 주요명소 20군데를 기술한 것이다.

<경개록>은 열하의 태학에서 6일간 있으면서 중국학자와 대화한 내용을 기록하였다. <황교문답>은 당시 세계정세를 논하면서 각 종족과 종교에 대하여 소견을 밝혀놓은 기록이다. <행재잡록>은 당시 청나라 고종의 행재소(行在所)에서 견문한 바를 적은 것이다. 그 중 청나라가 조선에 대하여 취한 정책을 부분적으로 언급하고 있다.

<반선시말>은 청나라 고종이 반선(班禪)에게 취한 정책을 논한 글이다. <희본명목>은 다른 본에서는 <산장잡기> 끝부분에 있는 것으로 청나라 고종의 만수절(萬壽節)에 행하는 연극놀이의 대본과 종류를 기록한 것이다. <찰십륜포>는 열하에서 본 반선에 대한 기록이다.

<망양록>과 <심세편>은 각각 중국학자와의 음악에 대한 토론내용과 조선의 오망(五妄), 중국의 삼난(三難)에 대한 것을 기록한 것이다. <곡정필담>은 주로 천문에 대한 기록이다. <동란섭필>은 가악(歌樂)에 대한 잡록이며, <산장잡기>는 열하산장에서의 견문을 적은 것이다.

<환희기>와 <피서록>은 각각 중국 요술과 열하산장에서 주로 시문비평을 가한 것이 주요내용이다. ≪열하일기≫는 박제가(朴齊家)의 ≪북학의 北學議≫와 함께 “한 솜씨에서 나온 것 같다(如出一手).”고 한 평을 들었다.

주로 북학을 주장하는 내용이 두드러지게 나타나 있고, 당시에 정조로부터 이 책의 문체가 순정(醇正)하지 못하다는 평을 듣기도 하였으나 많은 지식층에게 회자된 듯하다.

[의의와 평가]

종래의 연행록에서 새로운 경지를 개척한 ≪열하일기≫는 박지원의 기묘한 문장력으로 여러 방면에 걸쳐 당시의 사회문제를 신랄하게 풍자한 조선 후기 문학과 사상을 대표하는 걸작이라 하겠다.

- 『열하일기해제(熱河日記解題)』(민족문화추진회, 1983)

- 「열하일기의 서술원리」(이종주, 한국학대학원석사학위논문, 1982)

- 「열하일기의 문학적연구」(강동엽, 건국대학교박사학위논문, 1982)

제공처

'♣ 인문 관련 ♣ > 우리 인문' 카테고리의 다른 글

| 우리 역사 바로 세우기 - 강사: 허성도 서울대 교수 (0) | 2015.10.30 |

|---|---|

| 식민사관 관련 강좌- 식민사관의 형성과 전개과정(강사:김철수) (0) | 2015.10.29 |

| 우리안의 식민사관 '우리 역사는 아직 해방되지 못했다.' - 이덕일 (0) | 2015.10.28 |

| 이덕일 '윤휴와 침묵의 제국' 저자와의 대화 (0) | 2015.10.27 |

| 김시습 - 천재의 광기, 매월당집과 금오신화(고려대 심경호 교수) (0) | 2015.10.26 |