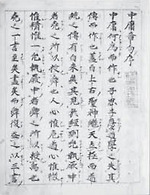

중용(中庸)

《중용》(中庸)은 사서오경에 속하는 경전 중 하나로 사람이 세상을 살아가는 데 있어서 지녀야 할

자세와 태도를 제시하고 있다. 본래 예기의 31편이다.

전승

주자는 《중용》의 작자가 자사라고 단정했고, 사마천의 사기와 몇몇 서적에도 《중용》의 작자는 자사라고 언급했지만, 청대에 이르러 이에 대한 논란이 있었다. 근래에는 《중용》은 자사에 의해 기초가 이루어졌고 이후 전한 시기에 이르기까지 여러 유가 학자들의 보충과 해설이 더해져 현재의 모습으로 완성되었다고 여겨지고 있다.

주희가 《중용》을 정리하여 《중용장구》를 내어 놓았는데, 그 형식을 33장으로 정리했다.

내용

《중용》의 요지는 요순 임금의 천하 통치의 정신이 도통인데, 이 도통의 요체는 중용에 있으므로 이를 터득하고 실천해야 한다는 것이다. 사람은 누구에게나 인간적 욕심과 도덕적 본성이 함께 내재되어 있어, 가장 지혜로운 사람이라도 인간적 욕심이 없을 수 없으며 가장 어리석은 사람이라도 도덕적 본성이 없을 수 없는데, 두 마음을 다스리는 이치가 중용이다.

도덕적 본성이 항상 자기 자신의 주체가 되도록 하고 인간적 욕심이 매번 도덕적 본성의 명을 듣게 하는 것이 중용의 도를 실천하는 길이다. 이를 위하여 성(性), 도(道), 교(敎)라는 개념으로 천도와 인도와의 관계를 설명한다. 성은 하늘이 준 사람속에 있는 하늘의 속성이다. 도는 하늘이 부여한 본연의 성을 따르는 것이다. 효도와 자식 사랑, 형제간의 우애, 가정의 화목, 이웃 사랑이 도이다. 교는 도를 마름질하는 것인데, 도를 구체화한 교훈, 예절, 법칙, 제도 등으로 구체화된 것을 말한다.

《중용》의 주요 내용은 성(誠), 중용, 중화(中和)이다. 성은 진실무망이고, 중용은 치우치거나 기대지 않고 지나침도 모자람도 없는 평상의 이치다. 중화는 실천적 측면에서 중을 설명한 것이다. 희노애락이 일어나지 않는 상태를 중이라고 하며, 일어나고 모두 절도에 맞는 것을 화라고 한다.<위키백과>

==========================================================================

≪대학≫·≪논어≫·≪맹자≫와 더불어 사서(四書)라고 한다. 유교에서 사서라는 일컬음이 생긴 것은 중국의 송나라 때에 이르러서이다. 주희(朱熹)가 ≪예기≫ 49편 가운데 <대학>·<중용>을 떼어내어 ≪논어≫·≪맹자≫와 함께 사서라 이름을 붙인 것이다. 이 후 사서는 유교의 근본 경전으로 반드시 읽어야 하였다.

≪중용≫은 이와 같이 ≪예기≫ 속에 포함된 한 편이었지만 일찍부터 학자들의 주목을 받아 왔으며, 한나라 이후에는 주해서가 나왔으며 33장으로 나누어져 있었다. 송나라 정이(程頤)에 이르러 37장이 되었다가 주희가 다시 33장으로 가다듬어 독립된 경전으로 분리시켰다.

≪중용≫의 작자에 대해서는 학자들의 의견이 일치하지 않는다. 종래에는 ≪사기 史記≫의 <공자세가 孔子世家>에 “백어(伯魚)가 급(伋)을 낳으니 그가 자사(子思)였다. 나이 62세에 송나라에서 곤란을 겪으면서 ≪중용≫을 지었다”라는 대목이 있어 공자의 손자 자사의 저작으로 알려져 왔다.

그러나 청대에 고증학이 대두되면서 자사의 저작이라는 정설에 이의를 제기하기 시작하였다. 어떤 학자는 진(秦)·한(漢)시대의 어떤 사람에 의해 이루어진 저작이라 고증하기도 하고, 또는 자사의 저본(底本)을 바탕으로 후세의 학자들이 상당기간 동안 가필해 완성된 것이라 주장하기도 하여 아직까지 유력한 정설이 없는 실정이다.

≪중용≫을 흔히 유교의 철학 개론서라 일컫는데, 그것은 유교의 철학적 배경을 천명하고 있기 때문이다. 수장(首章) 첫머리에서 “하늘이 명(命)한 것을 성(性)이라 하고, 성을 따르는 것을 도(道)라 하고, 도를 닦는 것을 교(敎)라 한다”라고 하였는데, 이 대목은 유교 철학의 출발점과 그 지향처를 제시하고 있다.

사람이 사람답게 삶을 누리자면 끊임없이 배워야 하고 그 배움에는 길[道]이 있고 길은 바로 본성(本性)에 바탕하며, 본성은 태어나면서 저절로 갖추어진 것이라는 뜻이다. ‘태어나면서 저절로 갖추어진’ 본성을 유교에서는 맹자 이후 ‘순선(純善)’한 것이라 생각하였으며, 송대에 와서 정립된 성리학은 이에 기초해 전개되고 있다.

≪중용≫은 33장으로 되어 있는데, 그 내용을 전반부·후반부로 나누어서 설명할 수 있다. 전반부에서는 주로 중용 또는 중화 사상(中和思想)을 말하고, 후반부에서는 성(誠)에 대해 설명하고 있다.

중(中)이란 한쪽으로 치우치지 않고 기울어지지 않으며, 지나침도 미치지 못함도 없는 것(不偏不倚無過不及)을 일컫는 것이고, 용(庸)이란 떳떳함[平常]을 뜻하는 것이라고 주희는 설명하였고, 정자(程子)는 기울어지지 않는 것[不偏]을 중이라 하고 바꾸어지지 않는 것[不易]을 용이라 하였다.

중화 사상은 중용을 철학적 표현으로 달리 말한 것인데, 이 때의 중은 희로애락의 감정이 발로되기 이전의 순수한 마음의 상태를 말하는 것이고, 마음이 발해 모두 절도에 맞는 것을 화(和)라 일컫는다고 하였다. 이러한 중화를 이루면 하늘과 땅이 제자리에 있게 되고 만물이 자라게 된다는 것인데, 이는 우주 만물이 제 모습대로 운행되어 가는 것을 뜻한다.

성(誠)은 바로 우주 만물이 운행되는 원리이다. 그 원리는 하늘과 땅, 그리고 사람에 이르기까지 하나로 꿰뚫어 있다. 그래서 “성은 하늘의 도이고 성되려는 것은 사람의 도”라고 말한다.

다시 말하면, 성실한 것은 우주의 원리이고, 성실해지려고 하는 것은 사람의 도리라는 뜻이다. 결국, 사람은 우주의 운행 원리인 성을 깨닫고 배우고 실천하는 데에서 인격이 완성되며, 결국에 가서는 천인합일의 경지에 도달하게 된다.

신라 원성왕 4년(788) 관리 등용법인 독서삼품과(讀書三品科)를 태학(太學)에 설치할 때 그 과목 중에 ≪예기≫가 포함되어 있는 것을 보면, 우리 나라에서는 이미 삼국 시대에 ≪예기≫의 한 편으로서 ≪중용≫을 접하게 된 것으로 추측된다. 그 뒤 고려 말 정주학을 수용한 이후에는 사서의 하나로 ≪중용≫을 극히 존숭하기에 이르렀다.

일찍이 권근(權近)은 사서에 구결(口訣)을 하였다고 하나 지금은 전하지 않으며, 조선조에 들어와서는 모든 유학자들이 ≪중용≫ 연구에 심혈을 기울였다. 성리학이 바로 ≪중용≫에 근거하고 있기 때문이다. 따라서, 전통 사회에 있어서의 학술의 전개와 민족 문화 발달에 중용적 철학 사상이 결정적인 영향을 끼쳤다고 말할 수 있다.<한국 민족문화 대백과 사전>

===========================================================================

중용은 여러 가지 의미로 쓰이는데, 우선 〈서경 書經〉에는 "진실로 그 '중용'을 잡도록 하라"는 말이 있다.

〈서경〉에서의 중용은 요·순·우·탕으로 이어진 중국 고대 제왕의 정치의 기본 원리를 가리키는 개념으로 사용되고 있으며, 〈논어〉·〈맹자〉에서도 〈서경〉과 동일한 관념을 찾아볼 수 있다. 이러한 중용의 개념을 명백히 인간의 윤리와 결합한 사상을 전개한 것이 〈중용 中庸〉이다. 〈중용〉에서는 "희로애락의 미발을 중(中)이라 하고, 발하여 중절된 것을 화(和)라고 한다"라고 했다. 여기서 중이란 희로애락 등의 감정이 아직 발하지 않는 상태의 내면적 마음을 의미하며, 화는 이미 촉발된 정(情)이 중에 의해 조절된 상태를 의미한다. 그리고 이러한 중화의 상태에 도달하려는 수양의 방법으로 신독을 제시했다.

한편 〈주역 周易〉에서는 하나의 괘(卦)가 상(上) 삼효와 하(下) 삼효로 구성되는데, 64괘 384효는 끊임없는 사물의 변화를 상징하며, 각 효는 그 변화하는 상황 속에서 가장 적절한 모습을 드러내는 것이다. 그 가운데서 2효와 5효를 중이라 하고, 초효 및 3·4·6효는 불중이라 하며, 2·5효가 과불급이 없는 적의한 자리로 길하다고 했다. 〈주역〉의 이러한 사상은 시중설의 바탕이 되는 것이다. 시중은 변화하는 상황 속에서 그에 대한 처신이 부합됨을 의미하는 것으로, 시중설은 본래적인 모습을 지키면서도 상황에 따라 가변적으로 대처해야 함을 강조한다.

그후 송대에 이르러 성리학이 성립하면서 특히 〈중용〉의 중요성이 부각되었고, 이에 따라 중화설에 대한 새로운 해석이 이루어졌다. 정이는 중을 적연부동으로, 화를 감이수통으로 해석했다. 이를 계승한 주희는 사려가 싹트지 않고 사물이 이르지 않은 때를 미발이라 하고, 이때의 심은 적연부동한 본체가 되며 천명지성이 온전히 갖추어진다고 했다. 따라서 이러한 상태에서는 과불급이나 치우침이 없기 때문에 중이라 했다. 또 천하의 일에 감이수통하게 되면 희로애락의 정이 촉발되어 심의 작용이 드러나게 되는데, 이때 중절되는 상태를 가리켜 화라고 했다.<다음백과>

============================================================================

제1장 - 천(天) · 성(性) · 도(道) · 중(中)

하늘(天)이 인간에게 준 것을 성(性)이라 하고, 성을 따르는 것을 도(道)라 하며, 그 도를 구체적으로 제시하고 닦는 것을 교(敎)라 한다.

도는 인간이라면 잠시도 거기서 벗어날 수 없는 것으로, 벗어날 수 있다면 그것은 도가 아니다. 그러므로 군자는 눈에 보이지 않는 도를 마음에 두고 늘 두려워하며 거기서 벗어나지 않으려고 노력한다.

어둠 속에서는 미세한 것이 가장 두드러지게 마련이다. 그러므로 군자는 혼자 있을 때 더욱 내성하며 삼가야 한다.

기쁨(喜)과 노여움(怒), 슬픔(哀)과 즐거움(樂)이 나타나지 않는 정적의 상태를 중(中)이라 하고, 그것들이 나타난 상태에서도 절도에 맞는 것을 화(和)라 한다. 따라서 중이야말로 천하의 큰 근본이고, 화야말로 천하의 통달이다.

중과 화가 서로 극한에 이를 때, 천지의 질서가 잡히고 만물이 자란다.

첫머리인 제1장은 중국의 철학적 사유의 역사에서 가장 유명하고 중요한 위치를 차지한다. 여기서 말하는 ‘중’이란 기쁨과 노여움, 슬픔과 즐거움이 아직 일어나지 않은 상태, 곧 정(情)의 본체인 ‘성(性)’(인간성의 본질)을 나타내고, 동시에 그것은 하늘이 내려 준 것이므로 하늘의 본질이기도 하다. 곧, 우주 만물의 궁극적 원리인 셈이다.

제2장 이하부터 제20장까지는 이 ‘중’의 원리에 기초한 도덕적 실천에 대해 공자의 말을 인용하거나 옛 성인인 순(舜), 문왕(文王), 무왕(武王)의 실례를 들면서 구체적으로 기술하고 있다. 그리고 제20장 중간 부분에 이르러 ‘성(誠)’의 개념을 제시한다.

제20장 후반 - 성(誠)이란 무엇인가?

천하 최고의 도(達道) 5가지와 그것을 실천하기 위한 최고의 덕(達德)이 3가지 있으니, 곧 군신(君臣)과 부자(父子), 부부(夫婦), 형제(兄弟), 붕우(朋友)의 5가지가 천하 최고의 도이고, 지(智)와 인(仁), 용(勇)의 3가지가 천하 최고의 덕이다. 그러나 그 실천의 근원은 하나이다.

천하 국가를 다스리는 9가지 원칙이 있으니, 곧 자신을 닦는 것(修身)과 어질고 현명한 이를 높이 받드는 것(尊賢), 부모를 섬기는 것(親親), 높은 사람을 공경하는 것(敬大臣), 모든 신하와 마음을 함께 하는 것(體群臣), 백성을 내 자식처럼 사랑하는 것(子庶民), 장인이 즐겁게 일할 수 있게 하는 것(來百工), 먼 나라의 백성을 위하는 것(柔遠人), 제후를 복종하게 하는 것(懷諸侯)이다. 그러한 원칙들을 실천하는 근원은 하나이니, 그것을 ‘성’이라 했다.

또한 ‘성은 하늘의 도이며, 그것을 실천하는 것이 사람의 도’라 했고, 이러한 인륜 도덕과 국가 경륜의 원칙이 하늘에서 유래한다고 했으며, 따라서 성이야말로 인간성의 본질이자 천도(天道, 하늘의 길)의 본질이라고 했다.

제21장 이하 - 성(誠)과 성인(聖人)의 길

“지극한 정성(至誠)은 쉼 없이 움직이며, 영원하고, 넓고 두터우며, 높고 밝다.”

“천지의 도는 한마디로 말해서 단 한 점의 거짓도 없이 영원히 만물을 생성하는 것이다.”

그렇게 하여 “이 지극한 정성의 길을 체득한 성인만이 자신의 성(性)을 완벽하게 발휘할 수 있고, 나아가 다른 사람의 성을 완전히 발휘할 수 있게 하여 천지의 조화를 돕는다. 그러므로 성인은 천지에 비견하는 지위를 가진다.”

성(誠)은 시간과 공간을 꿰뚫는 근본 원리이자 만물을 생성하는 근원이므로, 거기에 기반을 둔 ‘성인의 길’ 또한 보편타당할 수 있다. 이 ‘성’은 첫머리에 나온 ‘중(中)’과 거의 같은 내용인데, 보다 높은 추상성을 띠며 ‘천인일리’라는 형이상철학의 기본 개념에 잘 어울린다.

유교는 본래 ‘예(禮)’를 근간으로 하는 가르침이다. ‘예’는 관습적 생활 규범이므로 그것을 왜 지켜야 하는지에 대한 논리적 설명은 필요가 없다.

『맹자』의 성선설에 이르러 보편적 인간성에서 그 근거를 이끌어 내게 되었으나, 『맹자』에 여러 차례 기록되어 있듯 많은 의문이 제기됨에 따라 모든 사람을 이해시킬 수는 없었다.

『중용』은 유교의 가르침을 ‘중’ 또는 ‘성’을 매개로, 천지의 무한성과 영원성을 결합해서 비로소 보편타당성을 가진 논리를 만들어 냈다. 이것은 유교 사상사에서 반드시 주목되어야 할 부분이다.

책 속의 명문장

莫見乎隱 / 막견호은

‘숨은 것보다 더 잘 보이는 것은 없다’라는 뜻으로, 사람들이 잘 모르는 것처럼 생각되는 일일수록 알고 보면 널리 알려져 있다는 의미가 담겨 있다. 그러므로 군자는 아무도 보지 않는 곳에서 더욱 행동을 삼가야 한다. 주희는 이 ‘은(隱)’을 마음속의 미미한 움직임이라 해석하고, 그것을 미리 알고 조심한다는 뜻으로 풀이했다. - 「제1장」

『중용』의 저자는 공자의 손자인 공급[자사(子思)]이라고 전해지나, 실제로는 전국시대 말기에서 진한(秦漢) 시대 무렵에 쓰인 것으로 추정된다.

원래 『예기』의 한 편이었던 『중용』을 한 권의 책으로 다루기 시작한 때는 남북조시대부터였다. 유학의 주요 문헌으로 존중되기 시작한 것은 송나라 때인데, 특히 주희가 『논어』, 『맹자』, 『대학』과 더불어 이것을 ‘사서’로 삼은 이후로 유학 입문의 필독서가 되었고, 중국 형이상학의 최고봉으로 평가받게 되었다.

『중용』은 주희가 우주 만물에서 인간 심리의 깊은 곳까지를 포괄하는 하나의 철학 체계(주자학)을 구축하는 데 ‘천인일리’의 전거(典據)가 되어 주었다. 주자학의 기본 테제인 ‘성즉리(性卽理)’도 여기서 도출된 것이다. 그가 지은 주석으로는 『중용장구(中庸章句)』, 『중용혹문(中庸或問)』이 있다.

『중용』은 문헌학적으로는 두 부분으로 나누어진다는 것이 정설이다. 곧, 제2장에서 제20장 전반까지 ‘중’을 설명한 부분이 『중용』의 원형이고, 제1장과 제21장 이후의 ‘천인일리’를 설명한 부분은 후대의 해설이라고 한다.

도서

집필자

1923년 중국 산동성 출신. 교토대학 문학부와 도쿄대학 대학원에서 중국문학을 공부했다. 교토대학 인문과학연구소 교수, 리츠메이칸대학 국제관계학부 교수, 북경일본.....펼쳐보기

1923년 중국 산동성 출신. 교토대학 문학부와 도쿄대학 대학원에서 중국문학을 공부했다. 교토대학 인문과학연구소 교수, 리츠메이칸대학 국제관계학부 교수, 북경일본학 연구센터 주임교수 등을 역임했다. 현재 일본에서 중국학의 최고 권위자로 평가받고 있으며, 주요 저서로는 <중국의 사상>, <모택동 그 시와 인생>, <중국은 어디로 가는가> 등이 있다. 1923년 중국 산동성 출신. 교토대학 문학부와 도쿄대학 대학원에서 중국문학을 공부했다. 교토대학 인문과학연구소 교수, 리츠메이칸대학 국제관계학부 교수, 북경일본.....제공처

'♣ 인문 관련 ♣ > 중국 고전' 카테고리의 다른 글

| 한비자(韓非子) -한비(韓非) (0) | 2015.11.08 |

|---|---|

| 공자(孔子) - 논어(論語) (0) | 2015.11.03 |

| 노자(老子) (0) | 2015.11.01 |

| 장자(莊子) (0) | 2015.10.31 |

| 사마천(司馬遷)- 사기(史記)/열전 (0) | 2015.10.09 |