전문가들도 미국의 양적완화 종료가 당장 국내 경제에 큰 충격을 주지는 않을 것으로 보는 시각이 많다. 이창선 LG경제연구원 수석연구위원은 “양적완화 종료는 예상됐던 일이고, 미 연방준비제도(Fed) 역시 상당 기간 초저금리를 유지할 것이라고 밝혔기 때문에 단기적으론 큰 충격이 오지 않을 것”이라고 말했다.

한국은 ▶3600억 달러에 달하는 외환보유액 ▶낮은 단기외채 비중 ▶사상 최고 수준의 경상흑자(9월까지 618억6000만 달러) 덕분에 달러 탈출 충격을 버틸 체력이 상대적으로 강하기도 하다. 김영준 하나금융경영연구소 연구위원은 “다른 신흥국에 비해 안정적이고 기대수익률이 높은 한국에서 한꺼번에 돈을 빼가는 건 외국인 투자자 입장에서도 손해”라고 설명했다.

오히려 미국의 경기가 살아나면 미국 수출시장 점유율이 높은 한국 기업 입장에선 숨통이 트일 가능성이

커진다. 일본·유럽 시장의 부진을 미국 시장에서 만회할 기회가 생길 수 있다. 양적완화 종료로 달러화가

강세로 돌아서는 것도 국내 수출기업으로선 호재다. 전승지 삼성선물 연구원은 “양적완화 종료와 미국 소비 시즌을 앞두고 있어 달러화는 강세를 보일 것”이라고 말했다.

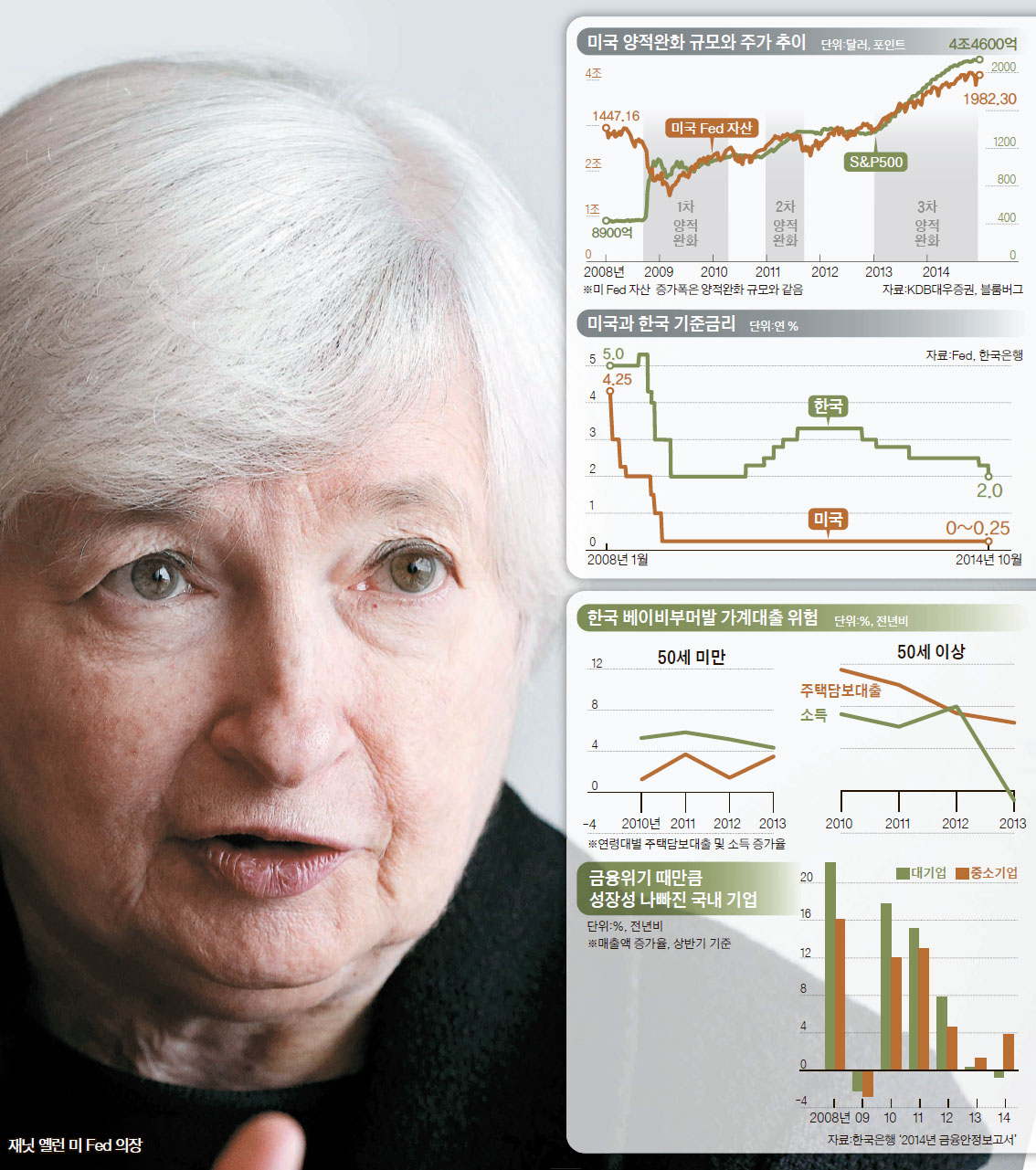

그러나 갈수록 늘어나고 있는 가계부채가 ‘뇌관’이다. 한국은행에 따르면 올 6월 말 현재 가계부채는 1040조원으로 전년동기보다 6.2% 늘었다. 또 경기 침체로 소득이 줄면서 올해 처분가능소득 대비 가계부채 비율은 135.1%로 지난해보다 0.4%포인트 높아졌다. 소득에 비해 갚아야 할 빚이 더 빠른 속도로 늘었다는 의미다. 이런 상황에서 미국이 금리 인상에 착수하면 뇌관에 불이 붙을 수 있다. 달러 엑소더스(대탈출)를 막기 위해 한은도 금리를 따라 올릴 수밖에 없기 때문이다.

금리가 올라가면 빚 갚을 능력이 취약한 한계선상의 가계 파산으로 신용불량자가 양산될 수 있다. 1998년과 2008년 겪었던 악몽이 되풀이될 수 있다는 얘기다. 특히 은퇴를 했거나 눈앞에 두고 있는 ‘베이비부머’ 세대가 약한 고리다. 한은 허재성 부총재보는 “50대 이상 은퇴 연령층은 부채 증가율에 비해 소득 증가율이 낮다”며 “이들 세대는 주택담보대출을 내 자영업에 무더기로 진출했는데 미국 금리 인상의 여파로 국내 경기가 위축되면 이들이 파산할 위험이 커질 것”이라고 내다봤다.

다만 국내 가계부채는 주택담보대출 위주로 이뤄져 있어 미국의 ‘서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출)’ 사태와 같은 전면적 위기로 번질 위험은 낮다는 분석도 있다. 한은 고위 관계자는 “소득계층별로 나눠봤을 때 하위 20%가 보유한 주택담보대출은 전체의 7% 안팎으로 추산된다”며 “한계선상의 가계가 상당수 파산하더라도 전체 금융시장에 미칠 충격은 은행이 감당할 수 있을 정도”라고 설명했다.

국내 기업의 실적 부진도 잠재적인 위험 요소다. 올 들어 국내 기업의 매출액 증가율은 글로벌 금융위기 직후인 2009년 이후 처음 마이너스(-0.7%)를 기록했다. 한은은 금융안정보고서에서 “향후 Fed의 통화정책 변화, 신흥국 불안 등에 따라 자본 유출이 확대될 가능성이 있다”며 “가계부채 문제와 기업의 성장성·수익성 부진 등이 위험요소로 잠재돼 있다”고 경고했다. 최근 나타났던 달러 강세 속 엔화 약세 추세가 재연된다면 국내 기업 부담은 더 커진다. 미국의 양적완화 종료에도 일본이나 유럽은 양적완화 조치를 당분간 유지할 가능성이 크기 때문이다.

* 출처: 중앙일보-염지현·조현숙·이한길 기자

--------------------------------------------------------

미, 금융위기 이후 달러 찍어 경기부양 3800조원 풀어

양적완화 정책 6년

미 연방준비제도(Fed)가 첫 번째 양적완화(QE1)를 시작한 2008년 11월 말 기준금리는 1.5%였다. 당시 물가상승률을 감안하면 마이너스 금리였다. 하지만 투자은행 리먼브러더스 파산이 낳은 금융시장 불안은 좀체 가라앉지 않았다. 실물경제 침체는 더욱 깊어졌다. 돈값(금리)을 움직이는 전통적인 통화정책의 실패였다. 이때 Fed가 한 일이 바로 인쇄기를 돌려 찍어낸 달러로 시장에 뛰어들어 모기지 채권을 사들이는 결단이었다. 미국의 첫 양적완화는 6000억 달러(약 630조원)였다.

Fed는 다급한 현실을 앞에 두고 교과서적인 통화정책 교리에 집착하지 않았다. 2차(2010년 11월)와 3차(2012년 9월) 양적완화를 단행했다. 세 차례 양적완화 규모는 3조6000억 달러(약 3800조원)이다. Fed는 29일(현지시간) 양적완화 중단을 선언했다. 베르너 교수가 “주요 중앙은행 양적완화 가운데 가장 성공적이었다”고 평가한 달러 찍어내기가 일단 끝났다.

재닛 옐런 Fed 의장은 ‘상당 기간 흐른 뒤 기준금리를 조정한다’는 방침이다. 그때까지는 테스트 기간이다. 산소 호흡기(QE)를 뗀 미국 경제가 제대로 일자리를 창출하고 성장할지를 살펴보는 기간이란 얘기다. 이때 유럽과 중국 등의 경제 흐름도 중요한 변수다. 미국이 양적완화를 종료했지만 대서양 건너편 유로존(유로화 사용 18개국)에선 양적완화 확대를 검토하고 있다. 태평양 지역에선 일본이 무제한 양적완화를 실시하고 있다. 드러내놓고 선언하진 않았지만 중국도 사실상 양적완화 중이라는 게 전문가들의 시각이다.

양적완화는 여전히 현재 진행형인 셈이다. <강남규 기자 >