지난주 한 학생한테서 기대하지 않았던 e메일을 받았다. 에리크 사티의 ‘짐노페디’를 알게 해주어 감사하다는 내용이었다. 인생에 꼭 필요한 충고나 위로를 준 것도, 장학금이나 일자리를 준 것도 아닌데 음악 한 곡 소개해주고 그런 말을 듣다니. 그만큼 짐노페디가 좋았나 보다. 하긴 그 음악을 좋아하는 것이 그 학생만도 아니다. 요즘 곳곳에서 사티의 음악이 인기를 얻고 있다는 소리가 들리는 것을 보면 말이다. 가난하게 살다가 90년 전에 홀로 세상을 떠난 사티. “나는 너무 늙은 세상에 너무 젊어서 왔던 것뿐이다”고 했던 그를 이제는 알아줄 수 있을 만큼 세상이 젊어진 것일까.

작곡가들에게는 일종의 허세가 있다. 드러내고 싶은 욕심이 클수록 작품은 필요 이상으로 복잡해지고 표현은 과장되기 일쑤다. 이 방면에는 바그너나 말러 같은 독일 작곡가들이 단연 최고다. 사티는 그처럼 과도하게 감정을 표출하는 것에 반대하면서 오히려 단순하고 절제된 음악을 만들기 시작했다. 그러나 남들과 다르게 산다는 것은 예술가들에게도 결코 쉽지 않은 일이다. 명예와 인정을 포기해야 하는 값비싼 대가를 치러야 하기 때문이다. 그래서 다른 작곡가들이 세간의 주목을 받을 때 사티는 몽마르트르 카페의 피아니스트로 근근이 생계를 꾸려나가야만 했다.

잘나가는 작곡가일수록 대접받기 좋아하고, 사람들이 자기 작품을 집중해서 경청하길 원한다. 연주자가 자기 작품을 잘못 해석했다거나 청중이 시끄럽게 잡담을 했다는 것은, 예로부터 변하지 않는 작곡가들의 불평목록 1호다. 만약 자신의 음악이 오늘날 식당이나 엘리베이터, 심지어 탈의실 같은 곳에서까지 흘러나오는 것을 보았다면 그들이 얼마나 분개했을까. 하지만 사티라면 오히려 반가워했을지 모른다. 음악이 있어야 할 자리는 스포트라이트가 작렬하는 무대가 아니라 인간의 자연스러운 일상 속이라고 말했던 그이니까.

요란하고 거창한 것을 선호하는 게 옛이야기만도 아니다. 오늘도 텔레비전을 켜면 어김없이 등장하는 가수들은 화려한 무대와 자극적인 안무로 우리의 눈과 귀를 자극한다. 늘씬한 체형의 가수들이 선보이는 춤과 노래 솜씨는 가히 세계적인 경쟁력을 자랑한다. 하지만 자극이 강할수록 쉽게 식상해지는 법. 그럴수록 더 자극적인 노래를 만들려는 경쟁은 뜨겁기 그지없다. 그러다 자칫 종국에는 음악이 소음으로 전락하지는 않을까.

그러니 환경음악이 주목을 받는 것일 게다. 현혹하거나 강요하지 않으면서 자연스럽고 가볍게 들을 수 있으니까. 게다가 뇌의 알파파를 자극해서 건강에도 좋다니 그야말로 일석이조 아닌가. 그런 환경음악의 원조가 바로 사티다. 존 케이지한테 영향을 받은 브라이언 이노가 환경음악이라는 말을 처음 사용했다지만 존 케이지에게 영감을 준 것이 사티였으니까. 그는 음악이 편안함과 온기를 주어야 한다고 믿었다. 마치 집 안의 가구처럼. 이른바 ‘가구 음악’이다. 가구는 모름지기 자연스럽고 편안해야 한다. 아무리 비싼 가구라 해도 쓰기 불편하면 소용이 없고, 아무리 멋있어도 주위와 어울리지 않으면 그저 덩치 큰 애물단지일 뿐이다.

사티의 음악은 그래서 영화나 광고의 배경으로 인기가 매우 많다. 몰입을 방해하지 않으면서 듣기에도 아름다운 음악으로 이보다 더 나은 것을 찾기 어렵기 때문이다. 그러다 보니 자기도 모르는 사이에 사티의 음악에 익숙해진 사람이 적지 않다. 정작 본인으로서야 그것이 사티 작품인지 알 리가 없겠지만 말이다. 게다가 가구 같은 음악이라니. 모 침대회사가 짐노페디를 광고음악으로 쓴 것에는 다 그만한 이유가 있는 셈이다. 이익을 추구하는 힘은 전율을 느낄 정도로 집요하고 때로 예리하다.

메르스 때문에 온 나라가 패닉 상태다. 하루하루가 불안하기 짝이 없다. 어쩌다 일이 이렇게 되었을까. 어이가 없을 정도로 허술한 늑장 대응, 황당한 변명과 생색내기 허세만 있을 뿐 믿을 만한 조치는 보이지 않는다. 국민이 원하는 것은 화려하게 방을 장식할 값비싼 조각품이 아니다. 그저 방 한쪽 구석에서 지친 몸을 받아 줄 수 있는 편안한 의자일 뿐. 피곤한 우리를 쉬게 해 줄 우리 시대의 짐노페디가 절실하다.

* 중아일보-민은기 서울대 교수·음악학

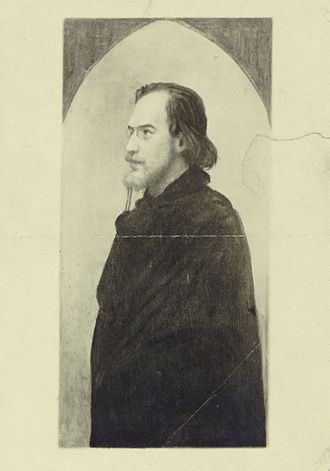

<참고> 에락사티

에리크 알프레드 레슬리 사티(프랑스어: Éric Alfred Leslie Satie, 1866년 5월 17일 ~ 1925년 7월 1일)는 프랑스의 작곡가이자 피아니스트이다. 1884년 그의 첫 작품에 에리크 사티(Erik Satie)라고 c 대신 k를 써서 서명함으로써 그 이름으로 통용되게 되었다.

작곡 이외에도 사티는 가명을 사용해 다다이즘 전문지 391나 대중문화를 다루는 Vanity Fair지등에 많은 글을 투고하였다.

사티는 20세기 파리 아방가르드 작곡가들 중에서도 상당히 독특한 인물로 꼽히며, 미니멀리즘이나 부조리극 등 20세기 예술운동의 선구자로도 불린다.

생애

노르망디에서 몽마르트르까지

에리크 사티는 옹플뢰르에서 태어나 네 살때 아버지가 파리에서 번역가로 일을 하게 되어 파리로 거처를 옮기게 되었다. 그러나 몇 년 후, 그의 어머니가 세상을 뜨고 그는 다시 동생 콘라드와 함께 옹플뢰르로 돌아가 조부모와 같이 살게 된다. 사티는 고향에서 한 오르가니스트에게 그의 첫 음악 수업을 받았다. 1878년, 사티의 조모도 세상을 뜨게 되고 사티와 그의 동생은 다시 파리로 가 재혼한 아버지와 다시 같이 살게 된다.

1879년에 사티는 파리 음악원에 입학하였으나, 교사들에게서 재능이 없다는 평을 듣게 된다. 2년 반 동안 고향에 돌아가 있었던 그는 다시 파리 음악원에 재입학하게 되는 데 여전히 그의 교사들은 그에게서 깊은 인상을 받지는 못했고 1년 후 사티에게는 의무적인 입영장이 날아오게 되었다. 그러나, 사티는 군생활에 전혀 적응을 못했고 결국 몇 주 안가 탈영을 해버리게 된다.

1887년, 사티는 고향을 떠나 몽마르트르에 세를 들어 살기 시작하고 그 때부터 Patrice Contamine이라는 시인과 친교를 맺게 된다. 사티의 첫 작품도 그 당시 그의 아버지에 의해 출판되었고 르 샤트 누아르라는 카바레 카페의 단골이었던 드뷔시 등의 예술가들과 어울리게 된다. 사티의 작품 짐노페디, 오지브, 노시엥 등도 이때 잇달아 출판되었다. 1890년, 그는 같은 도시에서 좀 더 작은 방을 구해 이사를 한다. 그 다음해에는 장미십자단에서 작곡과 카펠마이스터를 맡게 되고 이때 《Salut Drapeau!》, 《Le Fils des étoiles》, 《Sonneries de la Rose+Croix》 등의 작품을 쓰게 된다.

1892년 중반에 즈음하여 그는 그만의 독특한 음악언어로 작품을 쓰기 시작했다. 그 해 가을,사티는 펠라당이 이끌고 있었던 장미십자단을 떠나 그의 친구 드 라뚜(Contamine de Latour)와 함께 발레작 유스푸드를 쓰기 시작했고 그의 생각에 공감했던 동료들은 그를 위해 독특한(마치 새로운 비밀종파의 팸플릿같은) 홍보 책자를 제작해준다. 또한 사티는 바그너의 오페라를 중심으로 한 당시의 낭만주의에 상당히 회의를 느끼고 있었으며, 《Le Bâtard de Tristan》이라는 이름의 반-바그너 주의 오페라의 초연을 광고하고 다녔으나 정작 작품은 작곡하지 않았다.

1893년, 사티는 화가이자 그림모델이었던 수잔 발라동과 사랑에 빠지게 된다. 그녀와 하룻밤을 보낸 사티는 그녀에게 결혼을 신청했으나 거절당했다. 그러나, 그 후 수잔은 사티가 살고있던 곳의 옆 방으로 이사하게 되었고, 사티는 점점 더 그녀에게 깊은 사랑을 느꼈다. 사티는 연애기간중 종종 흥분에 휩싸여 그녀에 관한 글을 쓰거나 "심신의 평화"를 찾기 위해 《Danses Gothiques》라는 작품을 썼고 수잔은 그의 초상화를 그려 그에게 선물하기도 했다. 그러나 몇 개월 후 수잔 발라동이 다른 곳으로 이사를 가며 그를 떠났을 때 그는 아주 큰 비탄에 잠기게 되었다.

그녀와의 관계는 사티의 생애에 있어서 유일한 연애였던 것으로 추정된다.

'♣ 좋은 글 모음♣ > 문화, 예술' 카테고리의 다른 글

| 빈곤문제 통렬히 비판한 디킨스 작품 150년 만에 발견 (0) | 2015.07.18 |

|---|---|

| [연애를 그림으로 배웠네](22) 에곤 실레…짐승처럼 솔직했던 그 남자 (0) | 2015.06.21 |

| 광복 70년, 책속 '자유부인' 어떻게 변했나 (0) | 2015.06.06 |

| [삶의 향기] 나의 방랑은 어디서 끝났을까? (0) | 2015.06.02 |

| 독자·작가들이 꼽은 소설 첫 문장 - “재산깨나 있는 독신 남자에겐 아내가 꼭 필요하다” (0) | 2015.05.31 |