Beethoven

(17 December 1770 -- 26 March 1827)

Symphony No. 2 in D major (Op. 36)

The Symphony No. 2 in D major (Op. 36) is a symphony in four movements written by

Ludwig van Beethoven between 1801 and 1802. The work is dedicated to Karl Alois, Prince

Lichnowsky.

1802년, 교향곡 2번을 작곡하던 베토벤은 주체할 수 없는 창작열에 휩싸여 이렇게 적었다. “이제부터 나는 육체적으로나 정신적으로 전보다 더 많은 힘이 솟는다. 매일 나는 내 목표에 더욱 가까워지고 있음을 느낀다.” 다른 친구에게 쓴 편지엔 이런 글귀도 보인다. “나는 내가 쓴 음표들 속에서만 살고 있다. 한 작품이

마무리되기도 전에 벌써 다른 작품이 시작된다. 나는 서너 가지 일들을 한꺼번에 진행하고 있다.” 베토벤의 의욕이 최고조에 이르던 바로 그 해에 그가 자살을 생각했다는 건 의외의 일인 것 같기도 하다. 하지만 깊은 절망의 수렁에서 빠져 나온 이는 더욱 강한 삶에의 의지를 보여주듯 자살의 유혹을 극복한 베토벤 역시 그러했다.

Beethoven's Second Symphony was mostly written during Beethoven's stay at Heiligenstadt in 1802, at a time when his deafness was becoming more pronounced and he began to realize that it might be incurable. The work was premiered in the Theater an der Wien in Vienna on 5 April 1803, and was conducted by the composer. During that same concert, the Third Piano Concerto and the oratorio Christ on the Mount of Olives were also debuted.[1] It is one of the last works of Beethoven's so-called "early period".

Beethoven wrote the Second Symphony without a standard minuet; instead, a scherzo took its place, giving the composition even greater scope and energy. The scherzo and the finale are filled with Beethovenian musical jokes, which shocked the sensibilities of many contemporary critics. one Viennese critic for the Zeitung fuer die elegante Welt (Newspaper for the Elegant World) famously wrote of the Symphony that it was "a hideously writhing, wounded dragon that refuses to die, but writhing in its last agonies and, in the fourth movement, bleeding to death."

절망의 나락에 빠졌던 베토벤

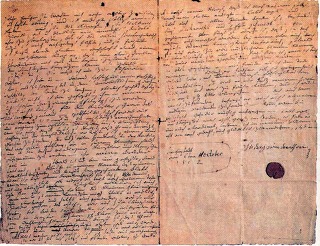

1801년 이후 더 이상 귀의 이상을 숨길 수 없을 정도로 귓병이 악화되자 절망하기 시작한 베토벤은 귓병을 고치기 위해 별의별 방법을 다 써보았지만 차도가 없었다. 마지막 방법으로 베토벤은 슈미트 박사의 충고에 따라 빈의 시끌벅적한 소음으로부터 멀리 떨어진 조용한 시골 마을 하일리겐슈타트에서 여섯 달을 보내게 된다. 하지만 차도는 보이지 않았고, 귀머거리가 될지도 모른다는 공포에 휩싸인 그는 동생 카를과 요한에게 유서에 가까운 편지를 썼다. ▶‘하일리겐슈타트 유서’

“내 곁에 서 있는 사람은 멀리서 부는 플루트 소리를 듣는데, 나는 아무것도 듣지 못한다니 얼마나 굴욕적인 일인가!” 하지만 그는 편지의 말미에 이런 구절을 적어 넣었다. “이런 일이 조금만 더 계속됐다면 아마 난 내 삶을 끝장냈을 거다. 나를 다시 불러온 것은 오로지 나의 예술이었다. 아, 나의 내면에 있는 모든 것을 불러내기 전에 세상을 떠난다는 것은 불가능한 일인 것 같다.”

‘하일리겐슈타트 유서’라 불리는 이 편지에는 음악가로서 최악의 상황에 직면한 베토벤의 좌절감이 구구절절 담겨 있다. 그러나 그가 고통스러운 현실을 자각하고 몸부림칠수록 자신만의 음악을 표현하고 싶은 욕구는 점점 더 강해질 뿐이었다.

이런 사실과 아울러 당시 베토벤과 여인들의 관계도 빼놓을 수 없다. 당시 베토벤 주변의 여인으로는 먼저 브룬스비크 집안의 딸로 동생 요제피네와 함께 1799년 5월 베토벤에게 피아노를 배우게 된 테레제, 그리고 테레제의 사촌이며 1800년 베토벤의 제자인 줄리에타 귀차르디를 들 수 있다. 요제피네는 곧 다임 백작과 결혼했기 때문에 이 곡과 연관된 문제의 여인이 될 수는 없을 것이다. 줄리에타는 ‘월광 소나타’를 헌정 받은 여인이다. ▶테레제 브룬스비크

어쨌든 1799년부터 베토벤의 주변은 갑자기 화려해진다. 그러므로 이런 밝은 감정이 이 시기의 작품에 반영되었다고 생각할 수 있다. 하일리겐슈타트에서 베토벤은 때로 격렬한 절망감에 빠지기도 했다. 그러나 아직 32세의 젊은 나이였으며, 강한 예술적 욕구를 지니고 있었고, 매혹적인 여인에 대한 감정도 있었다. 이런 이유 때문인지는 몰라도 살아야겠다는 생각이 그의 머리에 파고들어 ‘불행에 대한 생각을 하지 않는 가장 좋은 방법은 일에 열중하는 것’이라고 썼던 것처럼 작곡에 열성을 다하여 맞서 대항한다. 이것은 베토벤 성격의 한 가지 특성이다.

작곡 양식에서의 진보와 변화

이 시기에 베토벤의 작곡 양식은 놀랄 만한 진보를 성취한다. 연달아 작곡한 교향곡 1번과 2번 사이에도 양식적인 변화가 충분히 나타난다. 교향곡 2번에서는 1악장 서주가 매우 장대해지며 3악장에서 미뉴에트 대신 스케르초를 사용하고 있는 점을 주목할 수 있다. 더구나 서주는 교향곡 1번보다 훨씬 깊은 내용과 풍부한 감정을 보여주며 소재 면에서도 이어지는 주요부와 밀접한 관계를 지니게 된다. 교향곡에서 스케르초는 여기서 처음 사용하지만 피아노 소나타나 실내악곡에서는 이미 사용하고 있었다. 여기서는 아직 훗날에 볼 수 있는 스케르초의 특성을 충분히 발휘하고 있지는 않지만 악기 사용법이 가볍고 묘한 변화를 보여주며 셈여림의 급작스러운 변환, 조성 변화, 휴지(쉼표)의 활용 등 일찍이 스케르초적인 효과를 내는 데 성공한다. 이런 변화 외에도 교향곡 2번에는 낭만적인 도취감이나 따스한 감정이 숨겨져 있다는 점을 부정할 수 없다. 예를 들어 1악장의 제2주제부가 전통적인 성격과는 달리 고양된 분위기를 자아낸다. 2악장의 달콤하고 부드러운 낭만성도 교향곡 1번의 느린악장에서는 느낄 수 없는 것이었다. 그리고 이런 요소는 훗날 빈번히 분명하게 나타난다.

1801년에 착수되어 1802년 초가을에 완성된 교향곡 2번은 하이든과 모차르트가 그에게 남긴 고전주의 교향곡 양식의 최고봉을 보여준다. 흔히 교향곡 3번 ‘영웅’이야말로 베토벤의 혁명적인 개성이 나타난 최초의 교향곡으로 평가되곤 하지만 베토벤이 교향곡 2번에서 전통적인 교향곡 양식을 정교하게 다듬어내지 않았다면 ‘영웅 교향곡’의 혁명은 불가능했을 것이다.

베토벤은 1803년 4월 5일 빈에서 열린 음악회에서 이 교향곡을 처음 대중에게 선보였다. 그날 공연 프로그램에는 그의 피아노 협주곡 제3번과 오라토리오 <감람산의 그리스도>가 함께 연주됐고 그의 교향곡 1번 역시 포함되어 있었다. 그날 공연 프로그램이 매우 힘든 곡들로 채워졌기에 리허설 역시 오전 8시부터 오후 3시까지 쉼 없이 진행되었다. 당시 베토벤의 제자 페르디난트 리스는 그날 오후까지도 아직 사보가 끝나지 않은 트롬본 파트의 악보를 옮겨 적느라 진땀을 뺐다. 또 젊은 지휘자인 이그나츠 폰 자이프리트는 베토벤이 피아노 협주곡을 협연할 때 악보의 페이지를 넘겨주기 위해 고용됐는데, 악필로 유명한 베토벤 자필 악보의 음표들을 식별해내느라 애쓰다가 결국 포기하고 말았다고 전해진다. ▶1803년의 베토벤. 교향곡 2번의 초연 장소인 테아터 안 데어 빈 극장

베토벤의 교향곡 1번이 이미 대중의 인기를 얻고 있는 상황에서 새로 완성한 교향곡 2번을 교향곡 1번과 함께 연주하는 것은 베토벤에게 그리 유리한 일은 아니었다. 정교하고 세련된 교향곡 2번은 상대적으로 단순 발랄한 교향곡 1번처럼 쉽게 이해되는 작품은 아니었을 것이다. 그래서 어떤 음악평론가는 “교향곡 2번보다는 교향곡 1번의 유연한 발전 기법과 자연스러운 흐름이 더 돋보인다”고 쓰기도 했다. 하지만 베토벤이 교향곡 2번에서 새롭고 놀라운 시도를 하려 했던 점은 누구나 인정하고 있었다.

The symphony is scored for two flutes, two oboes, two clarinets in A, two bassoons, two horns in D and E, two trumpets in D (first, third and fourth movements only), timpani (first, third and fourth movements only) and strings. The composer also made a transcription of the entire symphony for piano trio which bears the same opus number.

This symphony consists of four movements:

- Adagio molto, 3/4 – Allegro con brio, 4/4 (D major)

- Larghetto, 3/8 (A major)

- Scherzo: Allegro, 3/4 (D major)

- Allegro molto, 2/2 (D major)

A typical performance runs 33 to 36 minutes.

1. Adagio molto - Allegro con brio

1악장은 전통적인 교향곡 1악장의 전형적인 방식대로 느린 서주로 시작한다. 마치 하이든의 교향곡처럼 드라마틱한 느낌의 느린 서주에서 베토벤은 풍부한 화성적 긴장감을 만들어내며 교향곡 9번 1악장을 예고하듯 웅장한 음향을 선보인다. 느린 서주에 이어 활기가 느껴지는 제시부로 이어지면, 고양된 분위기를 담은 제1주제가 연주된다. 이 주제는 처음에는 여리게 제시되었다가 다시 전체 오케스트라에 의해 크게 연주된 후 갑자기 엉뚱한 C음이 날카롭게 강조되며 화성적 긴장감을 만들어낸다. 1악장의 종결부에 이르기까지

대담한 표현과 약박을 강조하는 강한 악센트, 반음계적인 전개가 손에 땀을 쥐게 하는데, 그 스릴 넘치는 전개 방식에서 베토벤의 능숙한 작곡 기법을 엿볼 수 있다. 그래서 한때 베토벤을 가르쳤던 하이든도 이 교향곡 1악장의 대담한 전개에 대해 무척 자랑스러워했다고 한다.[The Introduction, Adagio molto, begins in D major, changing to B♭ major in measure 11. In measures 26–28, it briefly modulates to A major and immediately back to D. The exposition (Allegro con brio) begins in D major with the A theme lasting until measure 57. A transition towards the B theme lasts until measure 72, modulating to A minor at measure 61. The B theme begins in A major at 73, moving to A minor again at 113 with a codetta from measure 117–136 (moving to D major in measure 120). The development uses material from the A theme, going through several modulations throughout and making use of the main idea from Theme A in sequence. At measure 216, the A theme returns in the recapitulation, lasting until measure 228. There is a retransition from 229–244, bringing back the B theme at measure 245, this time in the tonic key. At 327, B♭ major returns briefly, moving back to D in 334 with a Coda from measures 340–360.]

2. Larghetto

2악장 라르게토는 베토벤이 만들어낸 느린악장들 가운데 매우 달콤하고 부드러운 음악이다. 이 음악은 하이든과 모차르트로부터 벗어나 더욱 낭만적인 느낌을 자아낸다. 느린 템포를 타고 흐르는 현악의 유장한 선율은 브루크너의 교향곡 아다지오 악장의 장엄한 로맨티시즘을 예고하는 듯하다. 그러나 온화함과 서정성이 흐르는 가운데서도 유머러스하고 변덕스러운 음악이 공존하고 있어 놀라움을 준다.

[This movement, Larghetto, is in the dominant key of A major and is one of Beethoven's longest symphonic slow movements. There are clear indications of the influence of folk music and the pastoral, presaging his Symphony No. 6 ("Pastoral").

The movement, like the first, is in sonata form. Franz Schubert quoted from the movement in the second movement of his Grand Duo for piano.]

3. Scherzo. Allegro

3악장 스케르초는 베토벤이 교향곡에서 최초로 시도한 스케르초다. 전통적인 교향곡의 3악장은 프랑스 궁정에서 유행하던 보통 빠르기의 미뉴에트로 작곡되기 마련이지만, 베토벤은 이미 교향곡 1번 3악장에서 빠른 3박자의 스케르초 풍의 음악을 넣어 좀 더 재치 있고 활기찬 느낌을 표현하기도 했는데, 교향곡 2번에선 3악장에 아예 ‘스케르초’라는 말까지 써넣었다. 본래 스케르초라는 말에는 ‘농담’이란 뜻이 있으며 음악적 성격도 농담처럼 가볍고 재치가 있어서 지휘자들이 스케르초가 3박자의 음악임에도 지휘할 때는 한 마디를 한 박으로 지휘할 정도로 음악을 빠르게 진행시킨다. 빠른 스케르초와 대비되는 중간 ‘트리오’ 부분에서는 오보에의 음색과 부드러운 선율선이 돋보이지만 현악기가 갑작스럽게 F#음을 강조하며 충격을 주기도 한다. 이는 마치 어떤 사람이 말을 하다가 갑자기 같은 단어에 강박적으로 집착하며 점점 크게 말하는 것 같은 느낌을 줘서 흥미롭다. 음악으로 농담을 구사할 줄 알았던 베토벤의 특별한 재능이 드러나는 부분이다.

[This movement, Scherzo: Allegro, encloses a melodious oboe and bassoon quartet within typical-sounding Austrian side-slapping dance.]

4. Allegro molto

4악장에서도 베토벤의 유머 감각이 돋보인다. 오케스트라는 마치 건방진 어조로 끼어들듯 갑자기 연주를 시작하며 코믹한 느낌을 준다. 베토벤은 4악장에서 의외의 희극적인 도입으로 놀라게 할 뿐 아니라 그와 정반대되는 우아하고 기품 있는 음악을 선보이며 그 능수능란한 작곡 기법을 마음껏 뽐낸다. 우아함과 장난기를 오가며 시시각각 변해가는 4악장의 변화무쌍한 전개는 세련된 ‘하이 코미디’를 연상시킨다.

[The fourth movement, Allegro molto, is composed of very rapid string passages. Musicologist Robert Greenberg of the San Francisco Conservatory of Music describes the highly unusual opening motif as a hiccup, belch or flatulence followed by a groan of pain. According to Greenberg:

Beethoven's gastric problems, particularly in times of great stress – like the fall of 1802 – were legendary. ... It has been understood almost since the day of its premiere that that is what this music is all about. Beethoven never refuted it; in fact, he must have encouraged it. Otherwise, how could such an interpretation become common coin? And common coin it is.]

[우리말 자료 출처]

*아래의 자료와 책의 내용을 발췌 정리하여 작성했습니다. _라라와복래1. 최은규(음악평론가) ‘베토벤 교향곡 제1번’(네이버캐스트 오늘의 클래식>명곡 명연주 2012.08.13)

http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=66&contents_id=11649

2. ‘작곡가별 명곡해설 라이브러리’ 1 <베토벤>(음악세계사, 1999)

'♣ 음악 감상실 ♣ > * 작 품' 카테고리의 다른 글

| Beethoven - String Quartet no 8 in E Minor opus 59, no. 2["Rasumovsky No.2] (0) | 2024.08.27 |

|---|---|

| Beethoven Cello sonata전곡 (0) | 2024.07.22 |

| Beethoven - String Quartet No 4 Op 18 in C minor (0) | 2024.01.23 |

| Beethoven - Symphony No. 8 in F Major, Op. 93 (0) | 2023.07.24 |

| Beethoven - String Quartet No. 3 in D Major, Op. 18, No. 3 (0) | 2023.07.17 |