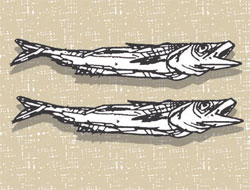

북 어

- 최승호(1954~ )

밤의 식료품 가게

케케묵은 먼지 속에

죽어서 하루 더 손때 묻고

터무니없이 하루 더 기다리는

북어들,

북어들의 일 개 분대가

나란히 꼬챙이에 꿰어져 있었다 (…)

말라붙고 짜부라진 눈,

북어들의 빳빳한 지느러미.

막대기 같은 생각

빛나지 않는 막대기 같은 사람들이

가슴에 싱싱한 지느러미를 달고

헤엄쳐 갈 데 없는 사람들이

불쌍하다고 생각하는 순간,

느닷없이

북어들이 커다랗게 입을 벌리고

거봐, 너도 북어지 너도 북어지 너도 북어지

귀가 먹먹하도록 부르짖고 있었다.

북경에서 베이징까지의 거리는 얼마나 될까. 북경과 베이징이, 삶과 죽음이, 북어와 내가 한 몸일 텐데. 바쁜 일상에 쫓기다보면 북경은 북경에 있고 베이징은 베이징에 있을 뿐이다. 이렇듯 북경과 베이징 사이에 서서히 틈이 생기고 두 단어의 뉘앙스가 둘 사이의 거리를 멀고 먼 지명으로 만들 때, 북어들의 일 개 분대를 만나게 된다. 말라붙고 짜부라진 눈으로, 빳빳해진 지느러미로, 헤엄쳐 갈 데 없는 사람들을 향해 너도 북어지, 너도 북어지, 소리치는 한쾌의 북어들을…. 북경이 베이징이고 베이징이 북경이다. <황병승·시인>

인물

'♣ 문학(文學) 마당 ♣ > - 우리 현대시' 카테고리의 다른 글

| 나무 같은 사람/이기철 (0) | 2014.09.12 |

|---|---|

| 고향길 / 신경림 (0) | 2014.09.08 |

| 가을 오후- 도종환 (0) | 2014.08.28 |

| 시골 창녀: 김이듬 (0) | 2014.08.26 |

| 직박구리의 선물-김일영 (0) | 2014.08.16 |