김응서(金景瑞, 1564년~1624년)는 조선 중기의 무신으로 흔히 김경서라고도 불린다. 본관은 김해.

생애

무과에 급제해 1588년 감찰이 되었으나 집안 문제로 파직되었고 임진왜란 때 다시 재등용되어 제1차 평양 전투에서 대동강을 건너려던 일본군을 막아 평안도방어사가 되었다. 1593년에는 명나라의 이여송(李如松)과 함께 조명 연합군을 이끌고 제4차 평양 전투에서 평양성을 탈환하였다. 이후에는 도원수 권율(權慄)의 명령으로 도적들을 소탕하고 1595년 경상우도병마절도사로 승진했으며, 군관 이홍발을 부산에 잡입시켜 일본군의 동태를 살폈고 1597년 일본의 간첩 요시라에 의해 매수되어 이순신(李舜臣)을 모함하기도 했다. 1603년 충청도병마절도사 자리에 올랐으나 부하들을 학대해 다시 파직되었고 1604년에 다시 기용되었다. 이후 1619년 명나라가 후금을 토벌하기 위해 구원병을 요청하자 평안도병마절도사 겸 부원수로 나갔으나 사르후 전투에서 강홍립(姜弘立)과 함께 후금에 항복하여 포로가 되었고 이후 비밀리에 탈출하려다가 발각되어 처형당했다.<위키백과>

============================================================================

본관은 김해. 초명은 응서(應瑞), 자는 성보(聖甫). 무과에 급제하여 1588년(선조 21) 감찰이 되었다가 집안이 미천하여 파직당했다. 1592년 임진왜란이 일어나자 다시 기용되어 수탄장(守灘將)으로 평양 방위전에서 대동강을 건너오는 적병을 막았다. 그해 8월에는 조방장(助防將)으로 2개월 전에 고니시 유키나가[小西行長] 군에게 점령당한 평양의 공략에 참가했다.

그뒤 평안도방어사로 승진했으며, 1593년 명나라 이여송(李如松)의 원군과 함께 평양성을 탈환하는 데 공을 세웠다. 전라도병마절도사가 되어 도원수 권율의 밑에 있으면서 남원 등지의 도적을 소탕했다. 1595년 경상우도병마절도사로 있으면서 선조의 명에 따라 전사한 동래부사 송상현(宋象賢)의 관을 일본군이 점령하고 있는 지역에서 찾아왔으며, 일본군의 상황을 살피고 정보를 수집하는 등의 활동을 했다.

1603년 충청도병마절도사로 있다가 부정에 연루되어 파직되었으나, 전쟁에서의 공로를 인정받아 1604년 포도대장 겸 도정이 되었다. 1609년(광해군 1) 정주목사가 되었다. 그뒤 만포진첨절제사·북로방어사·길주목사·함경북도병마절도사·평안도병마절도사를 지냈다.

당시 건주의 누르하치[奴兒哈赤]가 무순(撫順)·청하(淸河) 등의 보를 함락시키자, 1619년 7월 명나라 조정은 조선에서 군사를 파견하기를 청했다.

조선은 사신을 보내어 "본국의 남쪽 변경에 변란이 있어 군사가 부족하다"고 거절의 뜻을 밝혔으나, 명나라 황제가 칙서를 내려 "속히 군사를 징발하여 토벌에 종사하는 공을 이루라"고 하자 5도도원수(五道都元帥)인 참판 강홍립과 함께 부원수(副元帥)로 출전했다. 다음해 심하(深河)지방에서 전공을 세우기도 했으나, 명나라 군사가 살이호(薩爾滸)의 전투에서 대패하고 선천군수 김응하(金應河), 운산군수 이계종(李繼宗) 등이 전사했다.

강홍립과 함께 적진에 연락하여 조선과 후금은 본래 적대적인 관계가 아니었으며 출정은 부득이한 것이었다고 말하고 남은 병사와 함께 후금에 투항했다. 당시 강홍립은 출정 전에 형세를 보아 적당히 향배(向背)를 결정하라는 광해군의 밀명을 받고 있었다. 김경서는 적진에 있으면서 남몰래 적진의 사정을 일기에 자세하게 기록하여 조만간에 본국으로 보내려 했으나, 이러한 일을 강홍립이 적에게 고발하여 살해당했다.

우의정에 추증되고, 고향에 그의 충성을 표창하기 위하여 정문(旌門)이 세워졌다. 시호는 양의(襄毅)이다.

<브리태니커>

북한에서 김시민과 논개 대신 임진왜란의 영웅으로 기억하는 사람은 평양성 전투를 이끈 김응서 장군과, 일본 장군을 죽였다는 전설의 주인공인 기생 계월향이다. 북한의 민속촌이라 할 평양민속공원에는 김응서의 생가가 복원되어 있고, 계월향의 사당도 19세기에 모란봉 기슭에 세워져 평양 기생들이 이 곳에서 제사를 지냈다고 한다.

이처럼 김응서가 북한에서 전쟁 영웅으로 기억되는 것은, 김응서가 평안도 용강에서 태어났고 평양성 전투에서 활약한데 힘입은 바 크다. 김일성도 한때 김응서를 자신의 조상이라고 주장했다는 설이 있을 정도로 북한 사회에서 김응서의 지명도는 높다('북한개혁방송' 2008년 3월 23일 방송).

또한 계월향은, 전설에 따르면 임진왜란 당시 평양성 안에서 소서비(小西飛)라는 일본 장군을 접대하고 있었다고 한다. 계월향은 김응서를 끌어들여 소서비를 죽이게 했으나, 김응서는 탈출에 방해가 된다는 이유로 계월향을 죽였다. 임진왜란 당시 소서비라고 불린 것은 나이토 조안(內藤如安)이라는 사람으로, 그는 훗날 카톨릭 신앙을 지키다가 마닐라로 추방되어 그 곳에서 죽었기 때문에 계월향 전설과는 맞지 않는다. 한편 고니시 유키나가의 동생 고니시 루이스(小西ルイス)가 1592년 6월 평양성에서 전사했다는 기록이 루이스 프로이스(Luis Frois)의 '일본사(Historia de Iapam)'에 보이지만, 그의 죽음에 김응서와 계월향이 간여했다는 이야기는 보이지 않는다.

- ▲ 필리핀 마닐라의 고니시 조안 기념 십자가. wikicommons

아무튼 이처럼 국가를 위해 목숨을 바친 비극의 주인공 계월향의 이야기는 평안도 지역에서 널리 알려졌으며, 근대 이후에 비로소 표준영정이 제작되는 김시민ㆍ논개와 달리, 김응서와 계월향의 초상화는 조선시대에 제작된 것이 모두 현존한다.

식민지 시기에는 일본에까지 전해져 저명한 소설가 아쿠타가와 류노스케가 '김장군(金將軍)'이라는 단편소설을 집필하기도 했다. 남한에서는 임권택 감독이 1977년에 '임진왜란과 계월향'이라는 영화를 찍었고, 북한에서는 1995년에 유명 배우 리금숙이 출연한 영화 '김응서와 계월향', 2010년에 북한판 '대장금'이라는 평가를 받은 드라마 '계월향' 등이 제작되었다.

이처럼 김응서가 남북한에서 전혀 다른 평가를 받는 이유에는 여러 가지가 있다. 우선, 그가 조선시대에 차별받던 평안도 지역 출신이라는 점이다. 김응서의 문집은 그의 사후 100여년이 지난 뒤 평양에서 처음으로 간행되었다.

두 번째로, 김응서는 임진왜란 당시 최전방에서 일본군과의 교섭을 담당했으며 투항한 일본 장병들을 잘 지휘했는데, 그 과정에서 조선과 명나라 조정의 적지 않은 오해를 산 것 같다. 명나라와 일본이 조선을 배제하고 강화 협상을 진행중이던 1593~96년 사이에, 조선에서는 김응서와 사명대사를 고니시 유키나가와 가토 기요마사에게 보내 독자적인 강화 협상을 시도했다. 이 과정에서 김응서가 협상 과정에서 상대방에게 존칭을 쓴 것을 조선 국왕 선조가 문제삼은 사실이 조선왕조실록에 보인다.

“경상 우병사 김응서는 어떠한 사람인지 알지 못하겠으나 경망하고 무식한 사람임에 틀림없다. 지난번에도 조정의 옳지 못한 주장에 발맞추어 국가의 큰 원수를 잊고 감히 적장과 사사로이 서로 만났다 하니, 그의 무도함이 심하다. 그런데 지금 또다시 사사로이 적장과 편지를 통하면서 심지어는 고니시 유키나가를 대인(大人)이라고 존칭하기까지 하였다 하니, 심히 경악할 일이다. 이것은 적에게 항복한 것과 다름이 없으니, 그를 압송해서 추국할 것을 의논하여 아뢰도록 비변사에 말하라” ('선조실록' 선조28년 1595년 5월 1일).

실제로 1594년 11월 11일에 열린 김응서와 고니시 간의 회담 장면을 보면, 선조가 문제삼은 대목이 확인된다. 당시 상황을 김응서의 문집인 '김장군유사'에서는 다음과 같이 전한다. “11월에 김응서가 적장 등과 더불어 함안의 곡현에서 회견하기를 약속하였다. 고니시 유키나가, 소 요시토시 등이 요시라(要時羅)를 응서에게 보내어 함안에서 회합하여 강화 맺기를 요청하니 응서가 원수부에 보고하고 도원수 권율은 조정에 계문했으며 조정에서는 응서로 하여금 적장들과 회견하여 적정을 탐지하게 하였다. 11일 응서가 백여기를 이끌고 먼저 당도한즉 유키나가가 사람을 보내어 문후하였다. (중략) 겐소 등이 먼저 말하기를 ”성화(聲華)는 익숙히 들었으며 매양 한 번 뵈옵기를 원하였는데 오늘 외람히 장하(帳下)에 참여(參與)하오니 황송하기 이를데 없습니다.“ 병사가 대답하기를 ”대인 등이 옛날 우리나라에 내조하였으나 내가 마침 북방에서 직무를 띠고 있었으므로 만나지 못했는데 이제 만나보게 되니 다행한 일입니다.“”('양의공 김경서 장군 유사록' 84쪽).

이와 같은 대화가 오간 뒤에 시작된 강화 회담에서, 고니시 유키나가는 일본이 원하는 것은 명나라에 조공하는 것이므로 조선이 중간에 주선을 해주면 전쟁이 끝날 것이라고 말했고, 김응서는 조공을 원하면 명나라에 직접 가면 되지 왜 조선을 침략했느냐며 받아친다. 임진왜란 내내 조선과 일본 사이에 열린 강화 회담에서는 번번히 이러한 대화가 오고갔으며, 언제나 어떤 결과도 얻지 못하고 헛되이 끝났다.

한중일의 임진왜란 관련 기록을 전체적으로 살펴보면, 김응서가 '선조실록'에 보이는 것처럼 고니시 유키나가와의 회담에서 매국 행위를 한 것으로는 보이지 않는다. 다만, 협상의 상대방인 고니시 유키나가에 대해 정중한 태도를 취했음은 인정된다. 현재 규슈 사가현 중요문화재로 지정된 '다이초인 절 문서(泰長院文書)' 가운데에는 고니시와 김응서 간에 오고간 편지가 포함되어 있다. 김응서가 고니시에게 보낸 편지는 정중한 어조로 적혀 있지만 '대인'이라는 단어는 보이지 않는다. 고니시가 김응서에게 보낸 편지에는 '대인'이라는 단어가 포함되어 있다('고니시 유키나가 기초 자료집' 77-78쪽).

두 사람 간에 오고간 편지는 어디까지나 외교 협상을 위한 것으로, 협상을 진행하는 과정에서 상대에 대해 어느 정도 예의를 갖추는 것은 아무리 전쟁중이라도 당연히 취해야 하는 외교적 행위였다. 협상 실무자가 아닌 사람들이, 협상의 내용이 아닌 몇몇 문구를 가지고 협상 당사자를 정치적으로 공격하는 것은 비열하다. 최소한, 전쟁 초기에 수도와 백성을 버리고 망명까지 생각하던 선조가, 이런 것을 빌미삼아 최전방에서 목숨걸고 싸우는 장군을 비난한 것은 사리에 맞지 않는 행동이 아닐까.

다만, 김응서가 일본측과의 협상에 임하고 항왜(降倭)들을 거느리고 다니는 행동은 명나라 측에도 불신감을 준 것으로 보인다. 임진왜란 직후에 명나라에서 집필된 '양조평양록(兩朝平攘錄)'에는, 이순신이 처벌받은 뒤에 조선 수군을 통괄하게 된 원균이 명나라 군대와 협력하여 일본군을 협공하려 했는데 김응서가 이 정보를 일본측에 흘리는 바람에 실패했다는 대목이 보인다. “조선 수영 장관인 원균은 한산에 있었는데, 비밀히 거병할 것을 계획하고 명군과 합류하여 부산의 일본군 소굴을 치려했다. 김응서는 의령의 육로에 주둔하고 있었는데, 허장성세를 부리다가 원균이 중국과 약속하여 일본군의 소굴을 칠 날짜를 본의 아니게 고니시 유키나가에게 흘렸다”('양조평양록' 권4하).

또한, 이순신이 투옥되고 원균이 부상하게 된 계기를 제공한 것 역시 김응서였다. 고니시 유키나가는 김응서와의 협상 과정에서 요시라(要時羅)라는 일본인을 빈번히 왕래시켰다. 명나라와 일본의 협상이 실패로 끝나자 고니시는 자신과 사사건건 대립하는 가토 기요마사를 제거하기로 하고, 가토가 한반도로 건너오는 경로를 요시라를 통해 김응서에게 전하기로 했다는 것이다. 김응서가 이 정보를 조정에 전했고 조정은 이순신에게 진격 명령을 내렸지만 이순신이 이 정보의 진위를 의심하여 출격하지 않았다가 처벌받고 백의종군하게 되었다. '징비록'에 실려 있는 유명한 이야기다.

“적장 고니시 유키나가가 왜군 졸병 요시라를 경상우병사 김응서의 진영에 왕래시키며 정성스럽게 대하고 있었다. 이때 가토 기요마사가 재출병하려 하였는데, 요시라가 김응서에게 비밀히 “우리 장군인 고니시 유키나가가 말씀하시기로는, 지금 이 회의가 성사되지 못한 것은 가토 기요마사 때문으로 본인은 그를 매우 미워하고 있다고 합니다. 아무 날에 가토 기요마사가 바다를 건너올 것인데 조선은 바다에서 잘 싸우므로 만약 그 때 바다 위에서 공격하면 그를 패배시키고 죽일 수 있을 것입니다. 삼가 이 기회를 놓치지 마십시오”라고 하였다. 김응서가 이 일을 보고하자 조정은 그 말을 믿었다” ('교감해설 징비록' 482쪽).

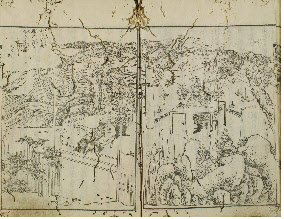

- ▲ 고니시 유키나가가 김응서에게 요시라를 파견하다. 김응서의 모습이 그려진 드문 사례이다. “에혼 다이코기” 7편 권6. 김시덕 소장.

카톨릭 다이묘였던 고니시 유키나가는 1600년의 세키가하라 전투에서 도쿠가와 이에야스 군에 맞서 싸우다가 패하여 처형되었다. 이후 탄생하는 도쿠가와 정권에서 고니시에 대한 이야기는 금기시되었고, 오늘날 고니시와 관련된 주요 정보는 당시 일본을 관찰하던 카톨릭 선교사들을 통해 유럽에 전달된 보고서에서 확인되는 것이 현실이다. 그렇기에, 고니시가 요시라를 통해 김응서에게 전달한 정보가 진실된 것이었는가, 거짓된 것이었는가 하는 점을 일본측의 1차 사료에 의해 밝히는 것은 영원히 불가능할 것 같다.

다만, 결과적으로 김응서가 이순신과 원균이라는 두 명의 수군 장군을 위기에 몰아넣었다는 것이 당시 조선과 명나라 조정의 인식이었음은 확인할 수 있다. 이순신은 '난중일기'에서 자신을 사지로 몰아넣은 김응서에 대한 비판적 인식을 드러내고 있으며, 류성룡 역시 '징비록'에서 김응서를 좋게 평가하지 않는다. 다만 전쟁의 최고 지휘자로서 류성룡은 모든 사람의 능력을 최대한으로 끌어낼 필요를 느끼고 있었으며, 김응서에게는 일본인들을 잘 상대하는 능력이 있음을 높이 평가하여 명예를 회복할 수 있는 기회를 주기도 했다.

마지막으로, 김응서가 결정적으로 조선시대에 좋지 않은 평가를 받게 된 것은 임진왜란이 끝난 이후였다. 일본의 침략에 맞서기 위해 조선과 명나라 북방의 정예병이 남하한 틈을 타고, 아이신 기오로 누르하치(Aisin Gioro Nurhaci)가 여진인 세계의 통일 전쟁을 시작했다. 여허(Yehe) 등 일부 몽골계 여진 집단을 제외한 대부분의 여진 집단을 자기 세력하에 넣은 누르하치는, 1618년에 '명나라에 대한 일곱가지 원한(七大恨)'을 내세우며 명나라에 선전포고했다. 이에 명나라는 조선 측에 원병을 요청했고, 광해군은 강홍립ㆍ김응서ㆍ김응하 등이 이끄는 1만 명의 군대를 파견했다.

약 3배의 우위를 보이는 명ㆍ조선ㆍ여허 연합군은 1619년에 요동반도 북쪽 무순(撫順) 근처 사르후(Sarhu)라는 곳에서 누르하치의 여진군과 충돌했는데, 이 전투에서 수적 우위에 있던 연합군이 패배하는 사건이 일어났다. 잘 알려져 있듯이 조선군은 처음부터 사르후 전투에서 여진군과 정면충돌하지 말라는 방침을 갖고 있었던 것 같고, 강홍립은 이 방침에 충실했다. 이 방침을 몰랐던 것 같은 김응하는 적군의 화살을 맞아 고슴도치 형상이 되면서도 결사항전하다가 전사했고, 조선의 엘리트 집단은 김응하의 죽음을 진지하게 받아들였다. 김응하가 전사한 불과 2년 뒤인 1621년에 김응하의 사적과 추모의 글을 엮은 '충렬록'이 편찬된 것이 그 증거이다.

강홍립과 김응하라는 대조적인 두 사람 사이에서 입장이 곤란해진 사람은 김응서였다. 김응서는 일단 강홍립과 함께 누르하치 군에 투항했고, 조선의 엘리트 집단에게는 그가 강홍립과 마찬가지로 중화(명나라)를 버리고 오랑캐(여진)에 투항한 비겁자로 받아들여졌다. 그러나 김응서는 누르하치 군에 억류되어 있으면서 신생 후금(後金) 국가의 동향을 조선에 전하고자 애썼고, 그러한 첩보 활동이 후금 측에 발각되어 1624년에 처형된다. 전투 당시 전사한 자만 영웅이고, 투항하여 살아남아 적의 정보를 본국에 알리다가 처형당한 자는 기념될만한 가치가 없는가. 일본과 후금이라는 남과 북의 두 세력에 맞서 최전방에서 싸웠으나 이순신이나 김응하처럼 장렬히 전사하지 못한 평안도 출신 김응서. 그는, 전쟁이란 무엇이며, 전쟁을 기억한다는 것은 무엇인지를 한국사회에게 묻는 문제적 존재이다.

<http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/06/30/2015063002346.html에서 발췌>

김응서가 평양성 탈환의 명장이 된 배경에는 평양 기생 계월향(桂月香)의 도움이 컸다. 계월향은 평양 무관이던 김응서와 연인(戀人)관계이었다. 1592년 왜군(倭軍)은 조선 침략 두 달 만인 6월 11일 평양성을 함락시켰다.

이때 계월향(桂月香)도 포로로 잡혀 소서행장(小西行長)의 친족이며 부장(副將)이었던 ' 고니시 히(小書飛) '의 진중(陣中)에 있었다. 1592년 12월 이여송(李如松)의 4만8000천 대군이 도착하면서 조선과 명나라 연합군은 본격적인 평양 수복작전을 전개하였다.

이떼 계월향은 문루(門樓)에 있다가 성 밖에서 기밀을 탐지하던 김응서(金應瑞)를 발견하고, ' 난리 중에 헤어진 오라버니 '라고 속여 성 안으로 불러들였다. 그날 밤 김응서는 술에 만취된 적장(敵將)을 살해하고 계월향과 탈출을 시도한다. 그러나 말을 탈 줄 모르는 그녀는 탈출이 지체되자 연인(戀人) 김응서를 혼자 보내고 스스로 자결(自決)하였다. 장수를 잃은 왜군은 대혼란에 빠지고 마침내 이듬해 1월 초 평양성은 수복되었다. 정사(正史)와 야사(野史)가 얽힌 이 로맨스를 두고 후일 만해 한용운 (卍海 韓龍雲) '은 계월향에게 바치는 흠모송(欽慕頌)을 지었다.

계월향이여, / 그대는 아리따웁고 무서운 최후의 미소를 거두지 아니한 채로 대지(大地)의 침대에 잠들었습니다. / 나는그대의 다정(多情)을 슬퍼하고 그대의 무정(無貞)을 사랑합니다. / 대동강에 낚시질하는 사람은 그대의 노래를 듣고 모란봉에 밤놀이하는 사람은 그대의 얼굴을 봅니다.

아이들은 그대의 산 이름을 외우고 시인은 그대의 죽은 그림자를 노래합니다. / 사람은 반드시 다하지 못한 한(恨)을 끼치고 가게 되는 것이다. / 그대는 남은 한(恨)이 있는가 없는가. 있다면 그 한은 무엇인가.

그대는 하고 싶은 말을 하지 않습니다. / 그대의 붉은 한(恨)은 현란한 저녁놀이 되어서 하늘 길을 가로막고 / 황량한 떨어지는 날을 돌이키고자 합니다. / 그대의 푸른근심은 드리고 드린 버들실이 되어서 / 꽃다운 무리를 뒤에 두고 운명의 길을 떠나는 / 저문 봄을 잡아매려 합니다. / 나는 황금의 소반에 아침볕을 받치고 매화(梅花) 나뭇가지에 새 봄을 걸어서 / 그대의 잠자는 곁에 그만히 놓아 드리겠습니다. / 자 그러면 속하면 하룻밤 더디면 한겨울 사랑하는 계월향이여

계월향의 초상화는 2008년 일본 교토에서 발견되었으며, 현재는 국립민속박물관에 소장되어 있다. 화폭 상단에는 ' 의기 계월향 (義妓 桂月香) '이라는 제목으로 그의 업적을 기리는 글이 빽빽이 적혀 있다. 좌안칠분면 (左顔七分面)의 전신(全身) 좌상으로, 바닥에 깔린 돗자리 방석 위에 앉아 있는 모습이다.

크게 땋아 올려 꾸민 머리 모양은 1519년 안동부사이엇던 이현보(李賢輔)가 당시 80세 이상의 노인들을 초청하여 베푼 ' 화산양로연도 (花山養老燕圖) '에서 보듯 계월향이 살았던 당대의 양식을 충실히 따르고 있다.

하지만 복식(服飾)은 19세기 초엽에 유행하였던 짧은 저고리에 부푼 치마를 입고 있으며, 저고리에는 향(香)노리개가 달려 있다. 앉아 있는 모습이나 손의 모습 등은 문인화가 강세황(姜世晃)이 그린 ' 복천오부인(福川吳夫人) 86세 초상 '과 유사하다.

계월향의 가는 눈썹, 얇은 눈꺼플, 오똑한 코, 작은입술로 형용되어 있는데, 윤곽과 코 선, 목덜미 등을 따라 붉은계열의 음영(陰影)을 짙게 넣었으며, 인중(人中) 부분이 강조되어 있다. 좁은 어깨에 가녀린 두 팔을 교차한 채 한 무릎을 세우고 앉아 있는 앳된 모습에서는 여리고 고운 소녀의 이미지가 전달되어 온다. 핍진(逼眞 .. 진실에 가까운 )한 포상화라기 보다는 이상적 여인상으로서의 미인도(美人圖) 범주에 속한다.

* 자료 출처: 정보-책 "징비록"/ 수집- 출처 별도 명기, 마지막 자료 출처는 실수로 확인 못했음 ㅠㅠ

'♣ 역사(歷史) 마당 ♣ > - 인물, 단체' 카테고리의 다른 글

| <조선 중기(중중~선조) 청백리>청련 거사(靑蓮居士) 이후백(李後白) (0) | 2015.08.22 |

|---|---|

| <노비 출신 장군>정충신(鄭忠信) (0) | 2015.07.22 |

| <임진왜란 관련>김명원(金命元) (0) | 2015.07.16 |

| <임진왜란 관련>김륵(金玏) (0) | 2015.07.16 |

| <임진왜란 관련>조호익(曺好益 ) (0) | 2015.07.14 |