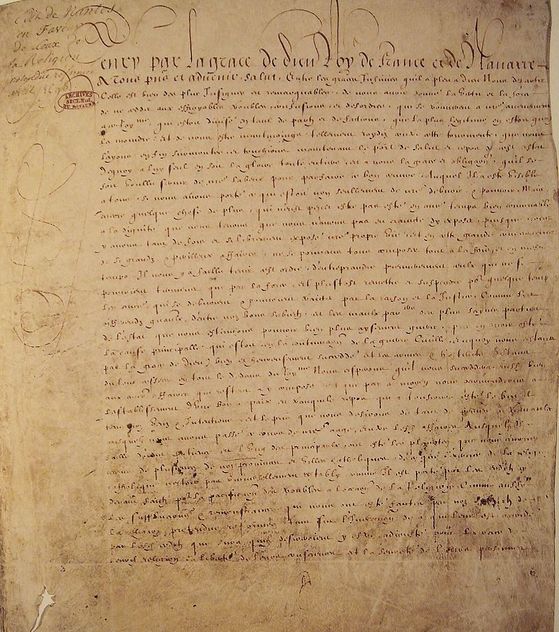

앙리 4세가 선포한 '낭트 칙령'의 원본 서류. 관용과 공존을 위한 노력의 흔적으로 평가된다.

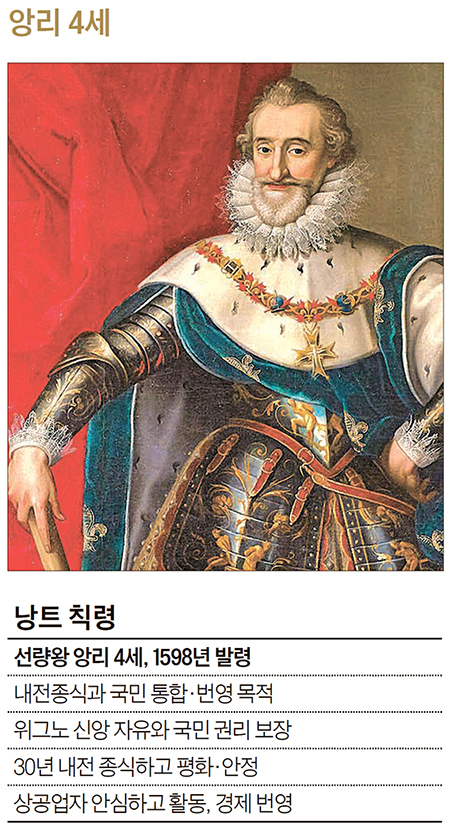

원래 신교도인 위그노의 지도자였던 앙리 4세는 프랑스 국왕에 오르면서 가톨릭으로 개종하기까지 했다. 대신 위그노의 신앙과 권리를 보호하는 낭트 칙령을 내렸다. 프랑스 국민의 국왕으로서 내 편과 적을 별도로 구분하지 않고 신·구교도 모두를 껴안은 조치다. ‘나만 옳다’ ‘나만 정의롭다’ ‘나만 신을 바르게 따른다’는 도그마에서 벗어나 모든 국민이 공존할 수 있도록 균형을 추구했다. 프랑스 전역을 황폐화하며 국민을 기아 선상으로 내몰고 역사적 발전을 가로막았던 위그노 전쟁은 그의 희생과 협상력·균형감각에 힘입어 막을 내릴 수 있었다. 그야말로 국민 통합을 추구해 평화와 번영의 문을 연 군주다. 앙리 4세는 시대와 지역을 막론하고 어느 공동체나 국가에서도 절실한 지도자일 것이다.

앙리 4세

왕위에 오른 과정도 극적이다. 남자 대가 끊어진 발루아 왕가를 대신해 국왕에 즉위하게 된 부르봉 가문의 앙리 4세는 위그노 군대를 이끌고 파리로 향했다. 하지만, 가톨릭이 득세한 파리에선 식량이 떨어져 3만 명이 굶어 죽었지만, 성문을 열지 않고 저항했다. 고뇌하던 앙리 4세는 힘으로 밀어붙이는 대신 자기 자신을 바꾸기로 했다. 그는 1593년 7월 25일 개신교 신앙을 영원히 버리고 가톨릭으로 개종한다고 선언했다. 그는 “파리는 미사를 올릴 가치가 있다”라고 말하며 가톨릭교도들의 마음을 얻었다. 이듬해 2월 27일 샤르트르 대성당에서 대관식을 치르고 파리에 입성했다.

“모든 국민에게 일요일마다 냄비에 닭 한 마리씩”이라는 유명한 발언은 그가 내란에 시달린 프랑스 농민의 마음을 얼마나 잘 헤아렸는지를 보여준다. 신앙과 신념을 앞세우며 필사적으로 싸웠던 가톨릭교도들도 냄비에서 고기 끓는 냄새는 그리워했다. 지도자는 통합이나 화합과 함께 현실적인 경제 문제도 반드시 생각해야 한다.

개신교도들이 앙리 4세를 배신자라고 비난했지만 개의치 않았다. 자신의 종교적 신념보다 비극적인 내란을 끝내고 국민을 통합하는 게 더 중요하다고 믿었다. 그 길만이 후손들에게 번영의 미래를 가져온다고 생각했다. 앙리 4세는 자신과 오랜 세월 함께했던 위그노도 잊지 않았다. 결국 낭트 칙령으로 프랑스에 통합과 안정·평화와 번영을 동시에 가져왔다. 지도자는 자신의 믿음이 아닌 국민을 위해 결단해야 함을 보여주는 사례다. 지도자에게 무엇이 소중한지를 알려면 앙리 4세를 봐야 한다.

“짐이 곧 국가다”

절대권력 프랑스 루이 14세

절대권력 프랑스 루이 14세

낭트 칙령 폐지의 배경을 놓고 다양한 주장이 있지만 가장 설득력 있어 보이는 설명이 루이 14세는 국민을 ‘하나의 군주, 하나의 신앙, 하나의 법률’로 묶는 것이 절대왕정 강화에 도움이 된다고 믿었기 때문이라는 것이다. 왕의 권력은 신이 내린 것이라는 ‘왕권신수설’을 신봉하며 ‘짐이 곧 국가다’라고 외쳤던 루이 14세가 권력 강화라는 정치적인 목적에서 종교적 관용을 포기하고 편 가르기에 나선 셈이다. 절대권력과 독재는 믿음과 생각의 다양성을 인정하는 대신 획일성을 선호한다는 사실을 보여주는 대목이다.

루이 14세

위그노는 탄압을 피해 종교·종파에 관용적인 네덜란드·스위스나 개신교가 다수인 영국·프로이센·덴마크·스웨덴 등으로 이주했다. 북미대륙과 네덜란드령 남아프리카에도 정착했다. 경제를 잘 아는 위그노가 이주한 네덜란드·영국·프로이센·미국 등이 나중에 강국으로 부상해 세계를 경영하게 된 건 우연이 아닐 것이다. 이들 나라는 위그노를 국가 경영에 적극적으로 활용했다. 위그노는 이주한 나라에서 축복이었다. 종교적 관용으로 이름난 네덜란드는 위그노 난민을 적극적으로 받아들였다. 일부 위그노는 네덜란드를 거쳐 남아프리카 식민지로 이주했다. 오늘날 세계적인 명성의 남아공 포도주는 위그노가 개척했다. 캐나다 토론토 대학의 니콜라스 터프스트라(역사학) 교수는 2015년 케임브리지대 출판사에서 펴낸 저서 『근세 초기의 종교 난민(Religious Refugee in the Early Modern World)』에서 이렇게 지적했다. “네덜란드는 절대 군주가 없어 ‘하나의 군주, 하나의 신앙, 하나의 법률’을 앞세워 전제정치를 추구했던 프랑스와 달리 종교적 관용정신이 강해 위그노를 받아들일 수 있었다.” 전제정치나 독재정치가 없어 관용적이고 개방적인 사회 분위기를 유지해 외국에서 유용한 인재·지식·기술을 흡수할 수 있어 강소국으로 부상할 수 있었다는 이야기다.

영국도 위그노에게 문을 열었다. 런던 박물관에 따르면 1685년 낭트 칙령 폐지로 이주해온 위그노가 늘면서 1700년에는 런던에 무려 23개의 위그노 교회가 들어섰다. 런던과 에식스는 위그노가 들여온 실크 산업의 중심지가 됐다. 위그노 실크 공장은 1900년대 초까지 가동하며 전 세계에 견직물을 수출했다. 1694년 설립된 영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(Bank of England, 영란은행이라고도 함)의 초대 총재와 런던 시장을 지낸 금융인 존 허블런(1632~1712)도 프랑스 북부 릴에서 이주한 위그노 경제인이다. 당시 첨단제품이던 정밀 추시계도 위그노 장인이 만들었다. 제지업도 기술이 뛰어난 위그노가 주도했다.

![러시아의 명품 보석 세공 작품인 파베르제 달걀. 위그노 후손인 파베르제 형제가 제작했다. [중앙포토]](http://pds.joins.com//news/component/htmlphoto_mmdata/201804/18/df1d686d-9d77-49b3-ac88-20a737e839c1.jpg)

러시아의 명품 보석 세공 작품인 파베르제 달걀. 위그노 후손인 파베르제 형제가 제작했다. [중앙포토]

프랑스 사회당 소속의 프랑수아 미테랑(1916~96년, 재임 1981~95년) 대통령은 퐁텐블로 칙령 선포 300주년이던 85년 10월 전 세계에 있는 위그노 후손에게 공개 사과를 했다. 때늦은 사과였지만 하지 않은 것보다는 나을 것이다. [채인택 국제전문기자 ciimccp@joongang.co.kr]

![1572년 성바르톨로메오 축일에 프랑스 가톨릭 교도들이 신교도인 위그노를 학살하는 장면을 담은 그림. 광신이 가져온 역사의 비극이다. 바티칸은 1997년 책임을 인정하고 상호 용서를 구했다. [중앙포토]](http://pds.joins.com//news/component/htmlphoto_mmdata/201804/18/621ef048-74cf-4b16-959a-7d474d8a1b18.jpg)