'불황형 흑자’다. 한국은행 정영택 경제통계국장도 29일 이런 내용의 국제수지 통계를 발표하면서 “내수가 부진해 흑자 규모가 커졌다는 점을 부인할 수 없다”고 말했다. 다만 한은은 이를 불황형 흑자로 단정 짓기엔 이르다는 입장이다. “수입 물량이 큰 폭은 아니지만 꾸준히 늘고 있다”는 이유에서다. 수입(통관 기준) 증가율은 올 상반기 2.6%였다.

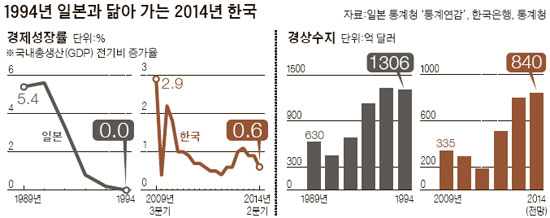

논란은 쉽게 수그러들지 않을 전망이다. 바로 옆에 비슷한 길을 걸었던 나라가 있어서다. 20년 전 일본이다. 1980년대 후반과 90년 초반 일본은 엔화 값이 치솟는 와중에도 경상수지에서 대규모 흑자를 냈다. 잃어버린 20년의 전조 중 하나였다. 최경환 경제부총리의 인식도 유사하다. 그는 이달 초 국회 인사청문회에서 “ 저성장, 저물가, 과도한 경상수지 흑자 등 불균형이 존재하는데 이는 전형적인 일본의 잃어버린 20년 당시 나타난 모습”이라고 언급했다. 이어 새 경제팀의 하반기 경제정책 방향에서도 “(불균형을) 반전시키지 못할 경우 경제가 축소균형에 빠져 일본을 답습할 우려가 있다”고 경고했다.

안현호 한국무역협회 부회장은 “90년대 중·후반까지 일본 제조업의 경쟁력은 세계 최고였다. 이를 바탕으로 수출이 엄청나게 늘었지만 90년대 중반 생산가능인구가 줄고 자산 거품까지 꺼지면서 소비가 침체되고 수입 감소로 이어졌다. 경상수지 흑자 폭이 커질 수밖에 없었다”고 설명했다. 이런 우려에 대해 이주열 한은 총재는 신중한 입장이다. 지난 10일 금융통화위원회 직후 최 부총리의 잃어버린 20년 발언에 대해 “그런 상황으로 빠져들 가능성은 낮다는 게 일반적인 평가로 이해하고 있다”고 선을 그었다. “미리 그렇게 가지 않도록

분발해야 한다는, 경각심을 주는 표현”일 뿐이라는 것이다. 자칫 이런 논란이 일본과 같은 극단적인 통화

완화정책이 필요하다는 주장으로 확대되는 것을 경계하는 모습이었다.

불안감은 남는다. 2014년 한국과 94년 일본. 닮은 점은 통화가치 급등과 맞물린 대규모 경상수지 흑자만이 아니다. 고령화와 저성장, 낮은 물가에 제자리 걸음인 가구 소득도 유사하다. 빠른 속도로 불어나는 정부

부채는 물론 고정자산 투자에 열중(일본)하거나 현금 쌓아두기에 몰두(한국)하는 기업의 모습까지 닮았다.

다른 점도 있다. LG경제연구원 이근태 수석연구위원은 “거품 붕괴에 따른 경기 침체 악순환 가능성은 일본보다 낮다”고 했다. 80년대 후반 일본 경제는 거품 호황을 누렸다. 87년부터 91년까지 전국 부동산 값은 49% 올랐다. 89년 주식시장은 상장기업의 시가총액이 국내총생산(GDP)의 147.7%에 달할 만큼 뜨거웠다. 반면 최근 5년간 한국 증시와 부동산 시장은 과열과 거리가 있었다.

한국 경제는 ‘버블’은 없는 대신 일본에 없던 다른 뇌관이 있다. 1000조원 넘는 가계 부채다. 이 때문에 저성장이 오래갈 경우 경제가 입는 내상은 더 크고 깊을 수 있다는 지적이다. 한국금융연구원 박종규 선임연구위원은 “일본의 부동산 거품 붕괴는 잃어버린 20년의 기폭제였다”며 “한국에선 기업과 가계가 단절돼 가계 소득이 좀처럼 늘지 못하고 있는 게 가장 큰 문제”라고 지적했다.

<출처: 중앙일보 /글=조현숙·심새롬 기자 >